半分半分

今回は動物の性別にまつわるお話をしたいと思います。

動物をお迎えする際にオスにするかメスにするかで悩まれる方も少なくないと思いますが、

身体の性別をどちらも持っており、どちらの性別とも言えない動物も確率は低いですがごく稀に存在します。

先日手術をした猫ちゃんのお話です。

その子は、以前別の動物病院さんで子宮卵巣摘出手術を受けたとのことでしたが、どう見ても睾丸らしきものがあるとのことで、改めて確認のため当院を受診され、写真の睾丸(らしきもの)を確認しました。

このような症例を半陰陽と呼び、半陰陽とは1つの身体に雌雄両方の生殖器をもつことをいいます。

メスの生殖器である子宮卵巣の摘出手術を受けた際の詳細は不明なので、それらがどのような状態であったかはわかりかねるのですが(しっかり存在していたのか、奇形や未熟な状態だったのかどうかなど)、オスの外部生殖器(陰嚢)も写真のように通常の位置・形とは異なっていました。

通常の形はこちらです↓

この半陰陽の子の陰茎は肛門方向へ屈曲した状態で陰嚢の間の皮膚と癒着し、その先には膣のようにも見える皮膚開口部が確認されました。

院長は獣医師になって約15年が経ちますがこのような症例は初めてとのことでした。(もちろん私も初めてです)

ちなみに摘出した睾丸(らしき)ものは肉眼上はどう見てもオスの睾丸そのものであり、排尿はおそらく上述の皮膚開口部を通じて行われているようでした。

ところで、「三毛猫のオスは珍しい」という話を聞いたことはありませんか?

実は三毛猫のオスは性染色体がXXYとなっており、メスの性染色体XXとオスの性染色体XYのどちらももつ半陰陽のような状況で生まれてきているということがわかっています。

今回の半陰陽の猫ちゃんは三毛猫さんではありませんでしたが、オスの三毛猫と同様、例え雌雄の性別を持っていても、尿路などの主要臓器や組織に奇形などが見られなければ、他の子と同じように生活することができると言われています。

実は私が大学時代に保護し、実家で飼っていた三毛猫は大人になるにつれて白とオレンジの毛の他に黒毛が増えてきてオスの三毛猫だったということが判明しましたが、その子も特に大病することもなく長生きしました。

こちらの猫ちゃんも、手術後も健康に幸せに長生きしてほしいなと思います。

お水とトイレのお話(2)

前回の記事の続きです。

②次にトイレのお話ですが(今回は特に猫ちゃんのトイレについてご説明します。)、これも自分に置き換えてみるととてもよくわかると思います。

さて、皆さんなら、お祭り会場などに設置されている仮設トイレと、リゾートホテルのトイレだと、目の前にあったらどちらに入りたいでしょうか?

ほとんどの人がホテルのトイレを選ばれるかと思います。(逆の人がいたらごめんなさい)

一般的に思い浮かべるイメージだと、仮設トイレは方向転換も難しいほど狭いし、不特定多数の人が使っていて臭いもこもっている。床にはトイレットペーパーなどのゴミも落ちていたり、次の人が待っていて落ち着かない・・というイメージではないでしょうか。

それに比べ、ちょっと良いところのホテルのトイレは広いし、綺麗だし、その上、良い香りや癒しの音楽も流れているかもしれない。

しかしそんな良い感じのトイレも、歩いて数歩で行ける場所にあるものと、100m先の寒くて暗い通路を歩いて行った先にあるものだったらどうでしょう? まだ我慢できるくらいだったらきっと我慢してしまうでしょう。

猫ちゃんも同じく、狭いトイレ、他人の臭いがするトイレ、汚れているトイレ、周りが騒がしいトイレは嫌!!だし、

わざわざ面倒くさいことを乗り越えて行くくらいなら、多少の尿意は我慢してしまいます。

トイレ問題は、人間都合も大きく影響してくるところなので、現実は『全て猫様のお好きなように。』と出来ないところが難しいのですが、ここではそれを理解しつつ、猫にとって好ましいトイレの選び方、設置の仕方、最低限の数をお伝えいたします。

まず、広さですが最低でもくるりと余裕で体が動かせる、体長(首からお尻)の1.5倍の広さがあること(体の大きな猫さんには衣装ケースがおすすめ)、臭いがこもらない解放的なものであること、よっこらせとまたがなくて良い浅さのもの、自分の生活圏内にありすぐ行ける場所にあること、できれば他の人(猫)が使わない自分だけのトイレがいいな。と思っています。(人も、犬猿の仲の人の後のトイレって入るのに抵抗ありますよね)

なので、頭数+1個のトイレ数が必要です。もしも猫の数が多かったり、家の広さ的にそんなに多くのトイレが置けないわ!ということであれば、最低限グループ数+1個のトイレを用意しましょう。(いくら好意的な人との共同トイレでも、トイレに入ったときに前の人の残骸があるとゲンナリしてしまうので常に清潔に。)

グループの見分け方は、〝一緒に寝ているかどうか〟です。一緒に寝ている子は仲良しランク上位の子です。一緒に遊んでいるだけでは真に仲が良いとは言い切れません。

「休み時間一緒に遊んだりはするけれど、修学旅行で同じ部屋になるのはちょっとなぁ・・・。』という感覚といえばわかりやすいでしょうか。

さらに、トイレの中身ですが、トイレの砂は小さければ小さい方が好ましいです。ゴロゴロ石の上よりも、砂浜の方が歩いていて心地良いように、猫ちゃんも細かな砂の方が好きなのです。

(↓これは昔、とあるレジャー施設に行った時の写真。大人は足裏が痛くて悶絶しました(笑) わかる人にはわかるはず!)

人間都合で考えると、砂が飛び散らない大粒の方が良かったり、上から入るタイプや深型の方が良かったり、臭いが周囲に漏れないドーム型の方が良かったり、、なんならインテリアを邪魔しない極力小さいものの方が良いかもしれません。

トイレの設置場所に関しても、洗面所や玄関、リビングなどとは別のところであれば来客時の見栄えや、衛生的にも助かる。と思っている方も少なくないかもしれません。

しかしそれは猫ちゃんに取ったら不都合なこと。特に洗面所などで洗濯機を起動させていたら、猫ちゃんにとってはうるさくてトイレどころではありません。

人間と猫たちが一緒に生活して行くので、お互いの意見を擦り合わせながらその家庭にとってベストなトイレを決めていくことにはなりますが、猫ちゃんが気軽に行きやすいトイレを作ることが病気予防の観点からはベストです。もし膀胱炎を繰り返しがちな子がいたら、お互い話し合いの上、少しだけでも猫ちゃん寄りのトイレ改造計画を遂行しても良いかもしれません。

猫ちゃんが今のトイレを気に入っているかどうかは、

①トイレが終わった後、砂をかける時間を十分にとっている(ちゃんとトイレに長居できる)

②トイレの縁に手をかけていない(十分な広さである)

などの行動から伺い知れます。

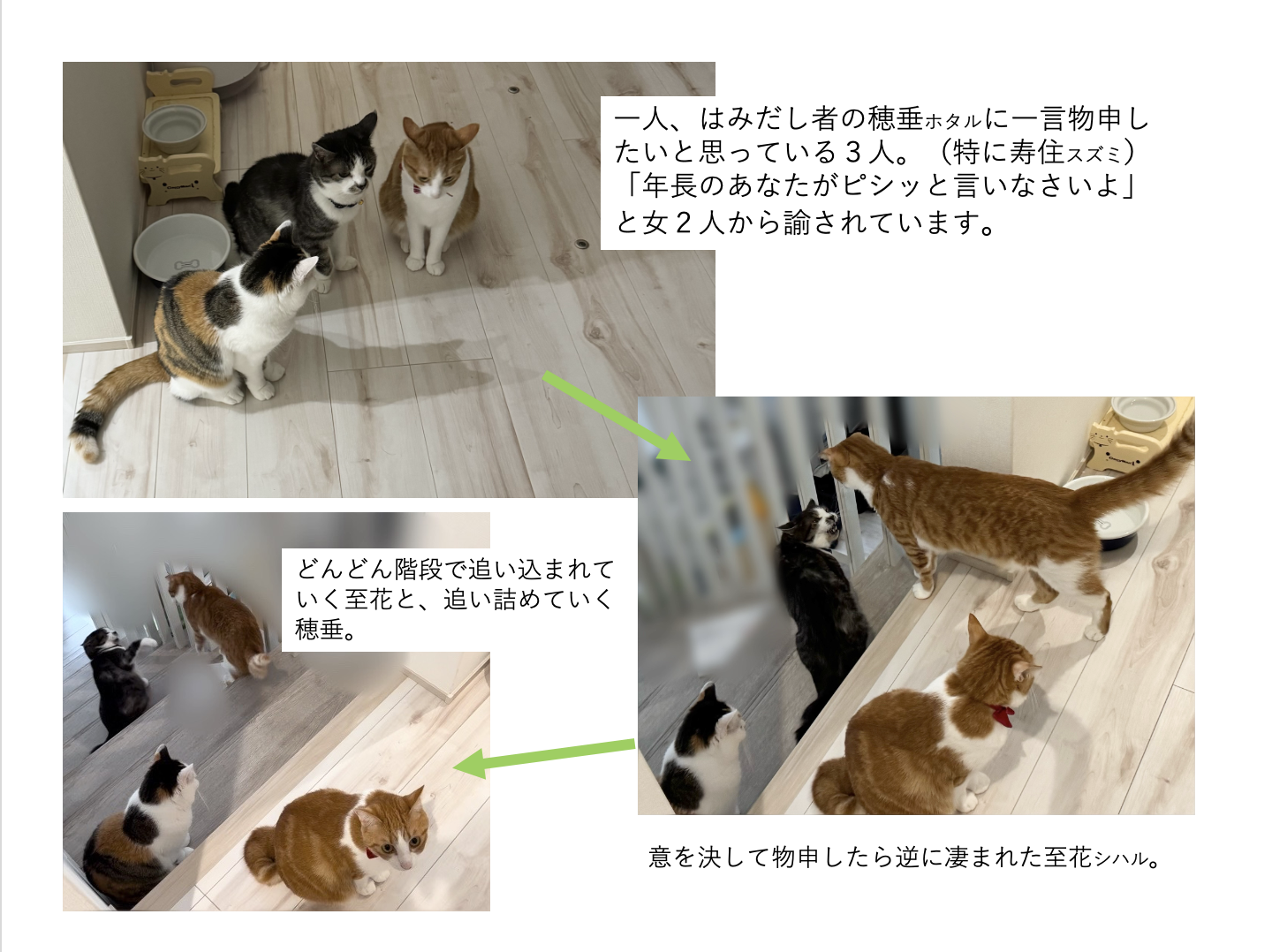

こんな状態↓は、「早くトイレから出たい」と思っている表れです。※寿住(すずみ、通称:ミン)

↓もうこれなんて最悪です。 人で言うなら、早く出たすぎて、すでにトイレのドアを開けちゃっているくらいの状態。

彼にとったらここは仮設トイレレベルなのでしょう。なんなら息を止めてしているかもしれない位です^^;

と言うのも、我が家の4匹の猫の中で上↑の茶色い猫の穂垂(ほたる)がグループから外れているので、彼は極力このトイレを使いたく無いのですね。

決してシャーシャー喧嘩をしたり、いがみあったりしているわけでもなく、たまーに一緒に遊んだりもするのですが、一緒に寝るということはありません。

さらに飛び出るようにトイレから出てきたり、出てきた後に手や足をバババッと振っている素振りがあったら、「うわ〜ばっちかった!(汚かった!)」という意味です。

現在我が家には家のあちこちに5つトイレを設置しているのですが、いろいろな要素が原因で、穂垂の満足いくトイレは残念ながら0。 以前はトイレのトラブルはそこまでなかったのですが、彼が長期入院したことをきっかけに、より他3人との溝が深まり、穂垂は退院以降トイレを失敗するようになってしまいました。

きっと休み明け学校に来てみたら、話についていけなくなっていたという感覚なのでしょう。

我が家ではこれ以上トイレを増やしても穂垂専用のトイレにはならないだろうし(何も考えない無礼者の蜜季(みつき 通称;ツチ)が真っ先に使うだけと推測されます。)、場所的にも管理的にももう難しいので、おしっこを失敗しても良いようにペットシーツを貼る対策で妥協することにしています。

猫のトイレの失敗は矯正しようと思ってもなかなか難しいもの。人間都合を0にしても人が辛いし、猫都合を0にしても猫がストレス。

知識を持っている中で、妥協できるところはどこなのかを考えて、トイレ問題を一緒に解決できたら良いと思います。

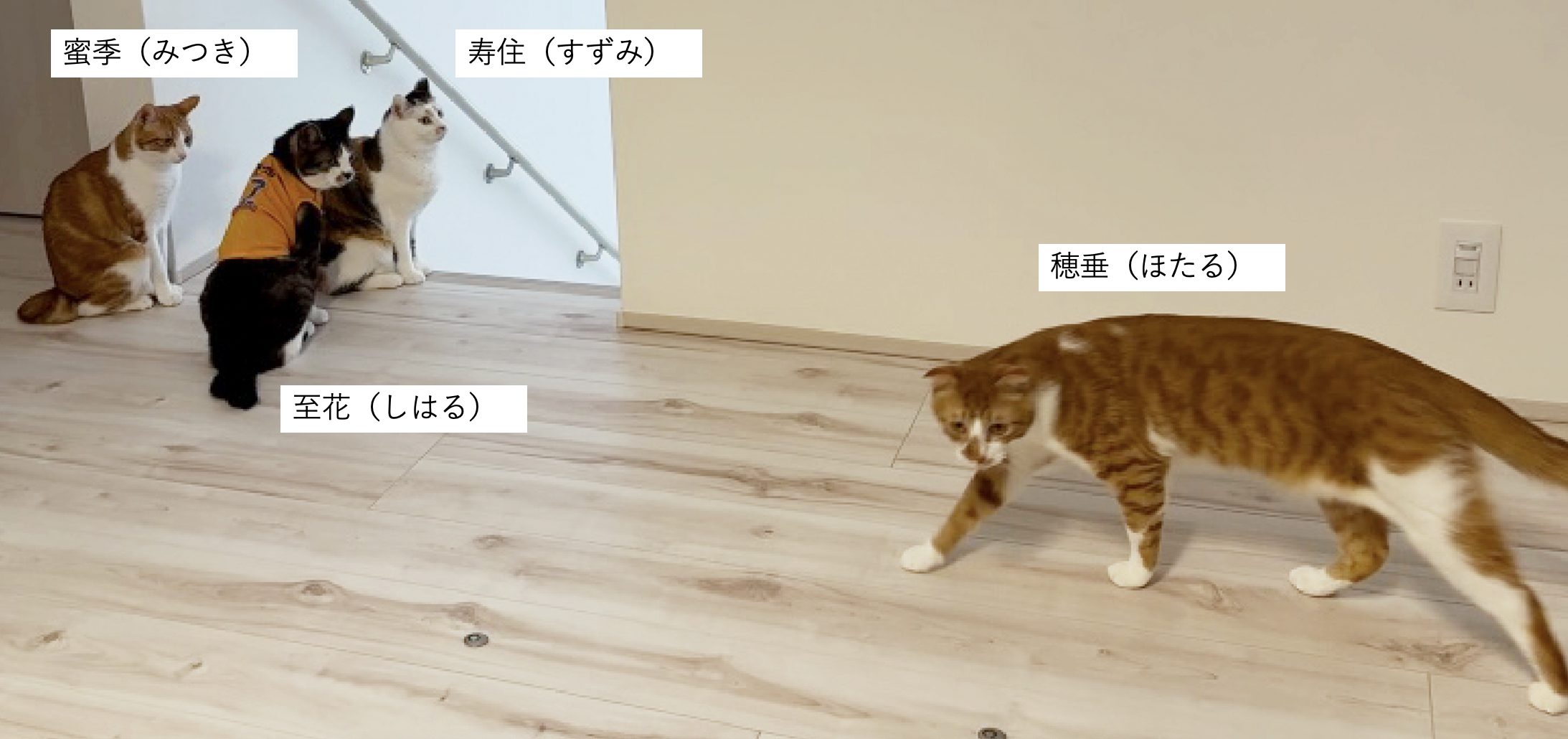

〜最悪なトイレ環境のおまけ〜

トイレ中、天敵がいないということも大事な要素^^;

いつ襲われるかわからない状態で、おちおちトイレも入っていられません😭💦

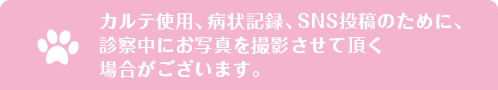

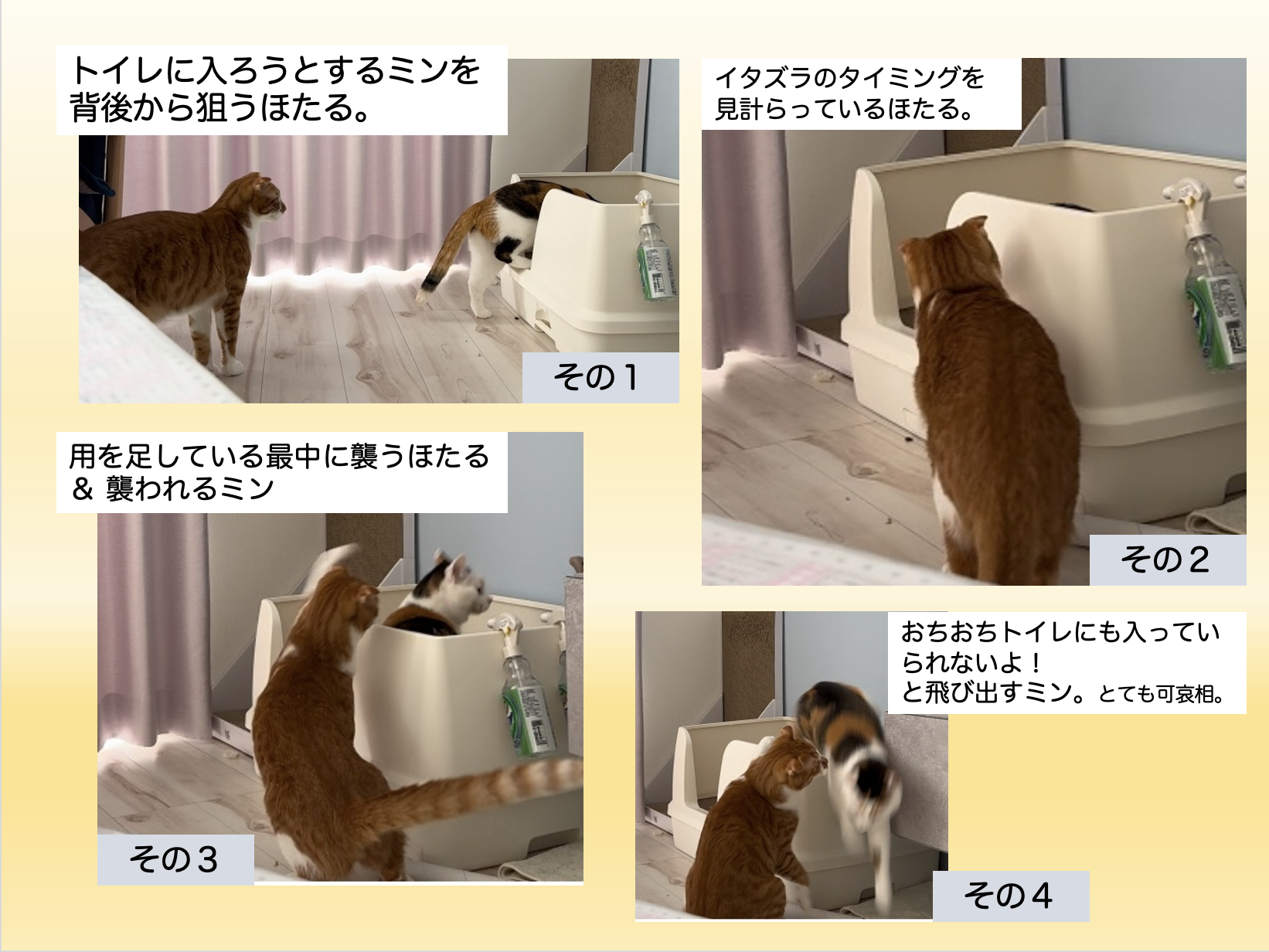

〜とある日の会議〜

トイレ中に襲ってくるし、冗談にならない冗談を言ってくるし(悪ふざけがすぎる)、良い加減長老(至花シハル)からも「穂垂に苦言を呈してほしい」という会議が、ある時開かれましたが、結局太刀打ちできなかった3人でした。

↑言わせたミンは知らぬふり。自分に火の粉が飛ばないように佇んでいます。

↑穂垂の黄金の左手が至花を直撃。

ミンはとことん他人のフリをします。

まぁ、でも何だかんだ仲良くやっている4人です。

お水とトイレのお話 (1)

インスタでも注意を促しましたが、先週水曜日頃から膀胱炎の子が急増しております。

膀胱炎症状というのは、おしっこの色が赤い、何回もトイレに行く、トイレ中唸り声をあげる、トイレに行くけれど、出ていない。といったものが主なものです。

これらの症状は猫ちゃんがトイレをしているところを人が目撃していたり、デオトイレを使っていると発見が早いのですが、

多頭飼いだったり、飼い主さんが留守にしている時間が多いと、なかなか気づかれにくいものです。

なぜ寒い時期に多発するかというと、

①お水を飲む量が減ったり、運動量が減ることで、おしっこが濃縮され膀胱に細菌や尿結石が留まりやすくなる

②寒さや飲水量の低下で循環が悪くなり排尿回数が減る

③寒さで免疫力が低下し、細菌に対する抵抗が落ちる

といった原因が考えられます。

膀胱結石による膀胱炎・細菌性膀胱炎の他、若い猫ちゃん(およそ8歳頃まで)の場合は特発性膀胱炎といって原因があまりはっきりしない膀胱炎を繰り返すこともあります。

※特発性膀胱炎の原因の一つとしてはストレスが考えられています。我が家の至花(しはる)もこの特発性膀胱炎で苦しめられた1人。ストレスから膀胱粘膜に炎症が起き、尿成分の刺激に耐えられず血尿を引き起こしてしまうようです(思い起こせば、かくいう私も国家試験の日程の中膀胱炎となった1人^^;)

膀胱炎の原因から考え、今できる一番の対策としては、まず〝飲水量を増やす〟ことと〝トイレを我慢させない〟ことです。ちなみに、飲水量を増やすことは膀胱炎を防ぐだけでなく、腎臓病にとってもより良い対策となります。

ではどのようにすれば飲水量が増えるでしょう??

それはまず①『飲みたい』と思ってもらえるようなお水にすること。 ②気軽に飲んでもらえるようにすること。です。

さて、①動物たちが飲みたいと思えるお水って、どんなものでしょうか。

それは〝美味しそうな気がすること〟です。

飲み水にささみの茹で汁を少し垂らしたり、その他大好物の香りを加えるだけで、まるでただの水ではなく、スープを飲んでいるような気分が味わえる・・と思ってくれるかもしれません。(あまり多くを加えると、それが結石の原因になりかねることもあるので注意が必要です。)

次に、どうすれば②気軽に感じてもらえるかというと、飲み水を動物が行く先々に設置するということ。

人間も、ちょっと喉が渇いても、わざわざ歩いて行かないと飲めないところに給水所があれば『我慢するか』と思うところ、すぐ手の届くところにウォーターサーバーや自販機があれば気軽に飲み物を飲むようになるでしょう。動物たちも同じで、気がついた時にすぐ飲めるお水があれば、ちょこちょこ飲むようになってくれます。

※ただし、置きっぱなしになってお水が悪くなっていたり、冷たすぎたり、容器が気に入らないと飲まない子もいるので注意。猫ちゃんは特に敏感です。お水は悪くなりにくい水道水を、温度刺激のない常温(人肌くらいのぬるま湯)で、臭いのつきにくい陶器のお皿に入れる。がおすすめです。頻繁に新鮮なお水に変えてあげるとさらに喜びます。)

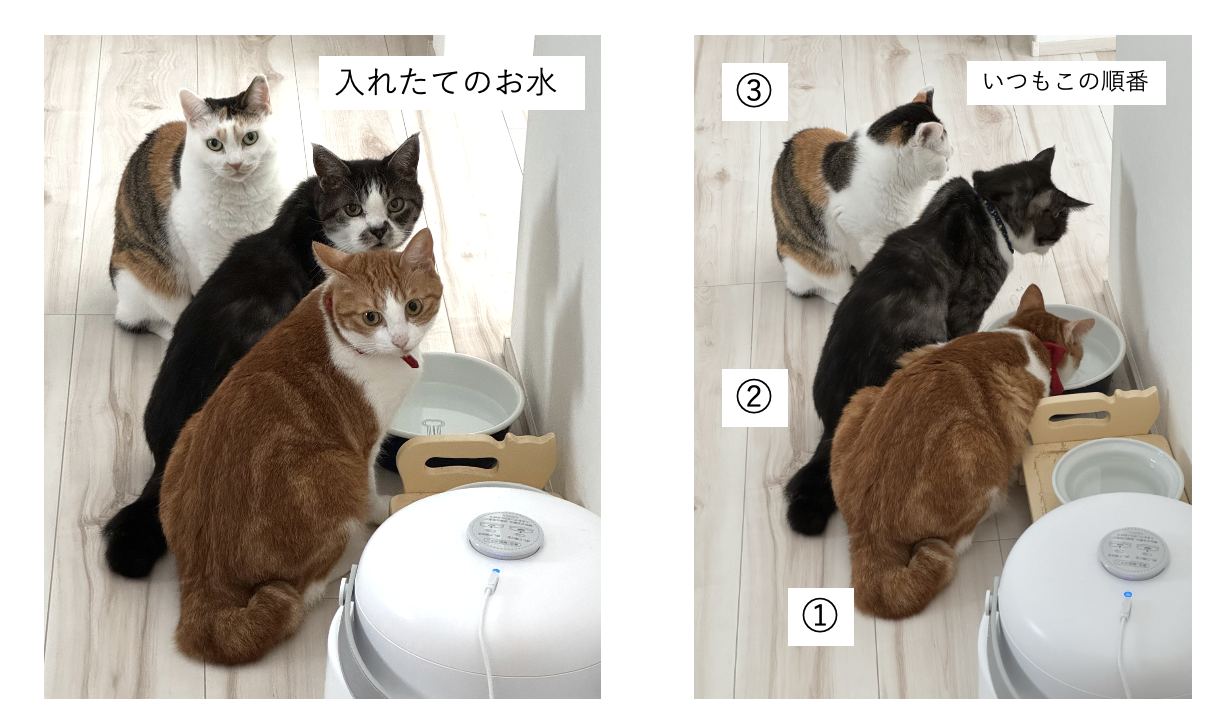

↓お水を新しくしてあげると、猫が続々寄ってきます。 新しいお水、大好き。

でも誰が先に並んでいても、横入りしてくるツチが結局一番に飲むのです。

その他の対策としては、猫用経口補水液を使用することもできます。

当院ではハイドラケアという製品を扱っていますが、この製品は猫の嗜好性を考えた設計になっており、様々なケースで起こる日常生活の中での飲水量不足を補う目的で使用することができます。詳しくは当院スタッフまでお気軽にご相談ください。

この時期の皮膚ケア

現在ブログ用にいろんな記事を同時並行で書いているのですが、全然どれも書き終わらないので、

ちょっとしたお話をアップ。

今日は久しぶりに朝から土砂降りのお天気でした!

今はもう雨は落ち着きましたが、この雨上がりの後に晴天となると花粉の飛散・飛沫量が増えるので、わんちゃんたちにも花粉症に注意が必要です。(明日はお天気☀️みたいなので要注意⚠️)

わんちゃんの花粉症は、人間のようにくしゃみ・鼻水という症状が出ることもありますが、主に皮膚のかゆみとして現れることが多いです。

この時期は紫外線量も多く、皮膚も紫外線の影響でダメージを受けやすいため、花粉症対策としても紫外線対策としても、お散歩時には薄手のお洋服を羽織って行かれることをお勧めします!(痛んだ皮膚に花粉が付着するとより痒みとして症状が現れてしまいます。)

さらにお散歩からご帰宅された際は、濡れたタオルやウェットシートなどで体全体を拭き取ってあげてください。

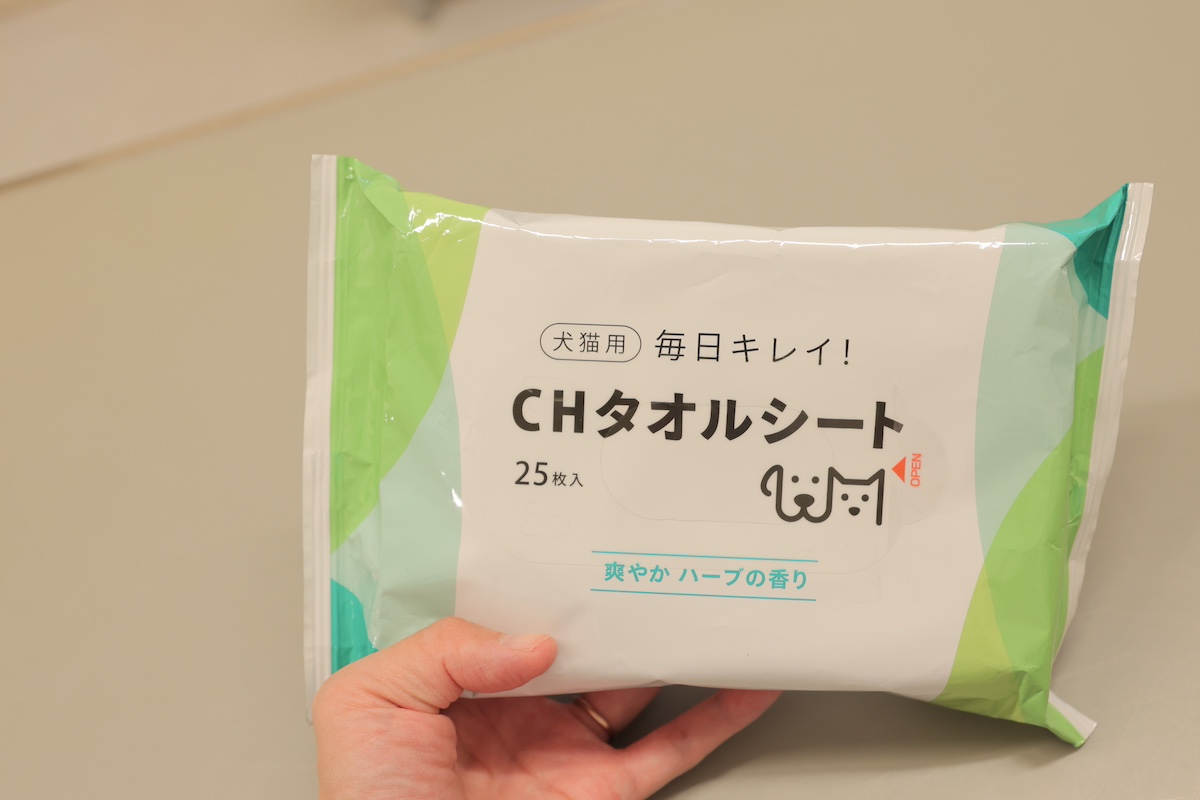

厚手で大判のこちらのCHタオルシート↓は抗菌物質も含まれているため当院でもおすすめしているケア用品です。これからの季節は大活躍です。

濡れタオルは繰り返し使えますが、毛などが付着するとお洗濯も大変なので使い捨てが便利ですね。

帰宅後のケアとしては、最近マダニをつけていらっしゃる方が多くいますので、ブラッシングも合わせて行ってあげることをお勧めします。

完全室内飼いのわんちゃん・猫ちゃんも、なぜかマダニびっしりになってご来院される例もあり(他院でも同じような例があったとよく耳にしています。)、飼い主様の衣服等に付着して室内に持ち込まれ大繁殖された可能性もあるため、飼い主様もご帰宅時は衣服を払う・室内飼いでもマダニ予防するなど対策してあげていただく方が安心です。

まだ梅雨に入っていない今の季節は暑すぎることなく、お出かけもしやすい季節ですので、皮膚ケア・寄生虫ケアをしっかりしながら楽しんでくださいね♪

さらに夏になるとサマーカットされるわんちゃんも多くいらっしゃいますが、皮膚を守っていた被毛が無くなってしまうので、あまりにツルツルにしてしまうことは皮膚にとって良くありません。

わんちゃんの皮膚は人間の1/5〜6/1程度と非常に薄く、デリケートです。これからトリミングを検討されている方は、この点も注意しながらどのようなカットにするか検討されるといいと思います。

犬の大人っていつから?

先日日曜日は成人式でしたね。

民法が改正されて、成人の対象が20歳〜が18歳と変更になりましたが、成人式の対象は20歳のところがほとんどだとか。名称も“はたちの式”としている自治体もあるようです。

私は成人式も結婚式も行っていないため、今まで晴れ着を着ることが1度もなかったので、綺麗なお着物に素敵なヘアスタイルで門出を迎えている子たちを見ると幸せを分けてもらっているような感覚になります。そしてそれを着るまでにたくさんの人たちから愛情をもらってきたんだろうなと幸せな妄想もしてしまいます。

来年当院に入社予定の子も成人式に出席したようですよ。

さて、成人繋がりで、わんちゃんの成人(成犬)っていつからでしょうか。という話題を・・・。

これは全てのワンちゃんが一律同じではなく、超小型犬や小型犬だとおよそ10ヶ月〜1歳くらい、中型犬だと1歳くらい、大型犬だと1歳半過ぎくらいから成犬となります。(さらにシニア期に入るのは超小型・小型犬は7歳くらい〜、中型犬は6歳くらい〜、大型犬は5、6歳くらい〜となります。 大型犬は成長するのがゆっくりですが、歳をとるのも早いのです。)

幼犬から成犬になると何が変わってくるかというと、必要とされるカロリー量も変わってくるため、ご飯の切り替えが必要となってきます。 人間と同じく、『子供の頃はあれだけ食べても太らなかったのに・・ /昔はすぐ運動すれば痩せたのに・・』というように、同じご飯を食べていると肥満になってしまいます。

性成熟については、これも人と同じように、成人とされる年齢よりも前に迎えます。これも人と同じですね。

小型犬はおよそ5〜6ヶ月、中型犬は6ヶ月程度、大型犬は6〜7ヶ月程度です。避妊去勢手術のご相談があった際に生後6ヶ月頃を推奨しているのはこのためです。(実際は体格や成長の具合を診て手術の日取りを決めます。)

1回目の発情を迎える前に避妊手術を行うと、乳腺腫瘍の発生率も抑えられるため、出産させる予定がない場合はこの時期に行うことがベストとされます。ちなみに、乳腺手術の予防率は初回発情前に手術をすると→99%、発情を1回経験→90%、2回目経験→70%台とどんどん下がってきてしまいます。

しかし万が一手術予定日にわんちゃんの発情期が重なってしまった場合は、手術は延期となります。なぜかというと、発情期には子宮の血管が太く、充血しているため、手術時の出血量も多くなってしまうからです。また、ホルモンバランスの変化により免疫力も低下し、細菌感染を引き起こしやすくなっているからです。

この場合、発情が終わって2〜3ヶ月後頃に手術の予定を検討ということになります。

子犬さんをお迎えされた方は、スケジュールとして、生後5〜6ヶ月の間に動物病院を受診し、獣医師と今後の手術の日取りをご相談し、予定を組んでいくという流れが良いかと思います。その際、乳歯遺残がないか、お臍や鼠径部にヘルニアがないかをチェックしてもらい、可能であれば避妊去勢手術の時に一緒に処置してもらうと良いでしょう。

暑いときの注意

梅雨も明け、夏休み期間中に入り、暑さが一段と増してきていますね!

今日車の温度計を見ましたら44℃となっていて、さすがにそれは事実ではないだろうとは思いましたが、間違いなく命の危険がある暑さだなとは感じました。

日差しも強く、皮膚が焼けるような毎日。さすがに日中お散歩にお出かけするワンちゃんはいらっしゃらないとは思いますが、室内でも充分熱中症の危険性があるのでお気をつけくださいね!

「うちはエアコンをつけっぱなしにしているから大丈夫!」と思っていても、ワンちゃん・猫ちゃんだけでお留守番中に停電が起こってしまったり、ワンちゃん猫ちゃんのイタズラでエアコンのリモコンが落とされたり踏みつけられるなどして止まってしまった/冷房から暖房に切り替わってしまった。なんてことも少なくありません。(実際、我が家では冬に暖房ではなく冷房にされていたことがありました。)

お留守番中はリモコンを動物たちが触れない場所に収納しておくこと、サーキュレーターなどで空気の循環を作っておくこと、できれば自分で体温調節のために移動することができる広さの空間においておくこと、お水は複数箇所に置いておくことが望ましいです。

熱中症になるのが心配だから・・と、冷房をガンガンに効かせてしまうことも体調不良を招く要因になりますので(お腹が冷えて胃腸の不良を起こします)、室内の温度は26℃程度に設定することをお勧めします。また、体の熱を放出できるように、湿度管理もとても大切。湿度は40〜60%に設定すると良いでしょう。

また、誰もが暑いと感じる日よりも、この暑さが少し収まった頃が一番油断して熱中症に陥りやすいので、「少し今日は涼しいね。」という日でも、ワンちゃん猫ちゃんの温度管理には気をつけてあげてください。特に子犬子猫ちゃん、肥満気味の子・短頭種の子、高齢の子は体温調節が上手にできないため、一層の注意が必要です。

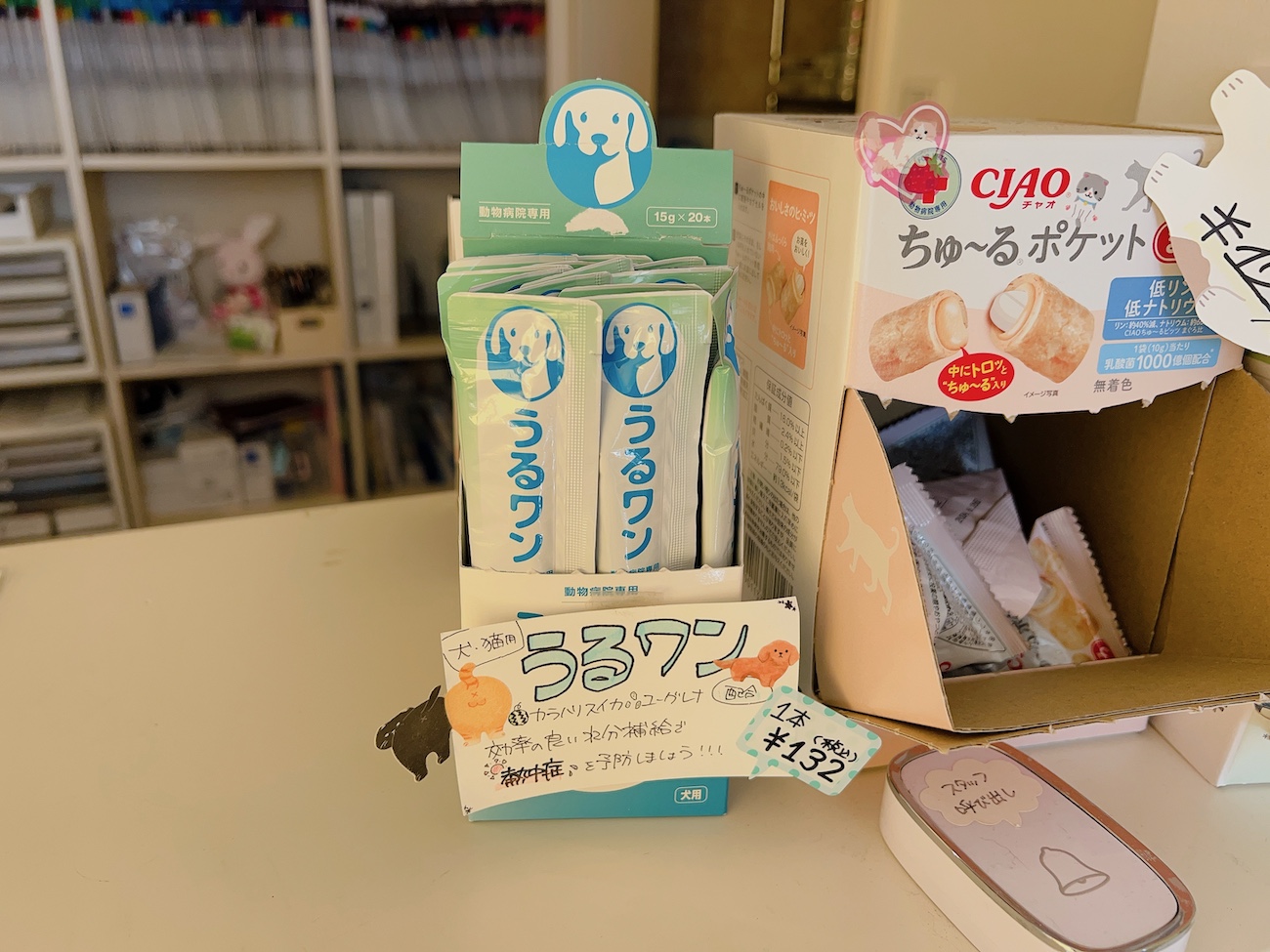

夏のイチオシ商品として、受付カウンターに犬用水分補給用ゼリー風おやつ“うるワン”をご用意しております。

このうるワンには、砂漠の水がめとされるカラハリスイカが使用されているのですが、このカラハリスイカは、水が少なく、強い陽射しという過酷な環境下でも生育できる強い抗酸化力をもった植物なのです。

あまり馴染みのない植物ですが、調べてみるとカラハリスイカは腐りにくい上に非常に保水性に優れており、1年間で7%の水分しか失われないそうです。腐りにくいという点では、冬までもつという意味で名付けられた夏が旬の“冬瓜”が似たようなイメージになるのでしょうか。

強い抗酸化力・高い保水性・血の巡り・水の巡りを促すカラハリスイカの配合されたうるワンは、熱中症対策におすすめのおやつとなっております。

また、夏の暑さで食欲が落ちてしまうワンちゃんも毎年多くいらっしゃいます。

いつものご飯にトッピングで味変される方、別なフードを試してみる方などいらっしゃいますが、新しいフードを買っても1袋食べてくれるかわからなくて購入を躊躇う。という方向けにK9さんの小袋ごはん(15g)も多めにご用意いたしました♪

K9さんのごはんは生食で、加熱されていないため(フリーズドライです)、熱に弱いビタミンや酵素も失われておりません。

暑さで胃腸が弱っている子、紫外線により活性酸素の影響が気になる子にいかがでしょうか? 味もさまざまで、少量となっておりますので、食べるか心配、好みがわからないという方にもおすすめです。

また、ドライのまま、水または37℃以下のぬるま湯で戻して与えていただくなど与え方も変えることができるので、より好みに合った与え方ができます。

ワンちゃん・猫ちゃん用がございます。

大袋をご希望の方はご注文となりますのでスタッフまでお問い合わせください。

〜おまけのはなし〜

私の個人的余談ですが、暑さに加え、きっと年のせいですが、体のどんより感が抜けない毎日。この体の錆びつきをどうにかしたいと、最近サジーを飲み始めました。

さらに、元ベガルタの選手だった吉野恭平選手のインスタで知ったタルトチェリージュースも飲み始めました。(横浜FCのチームメイトである小川慶治朗選手が抗酸化作用・疲労回復を期待して摂られているジュースだそうです。)

どちらも酸味があって普通に美味しくてハマっています。

迷子対策

新年になってからすでに1ヶ月の半分が過ぎました。

すでにHP新着情報やインスタでもお知らせをしておりますが、迷子の猫ちゃんを探しているというお問合せが続いております。(1名は南光台、1名は東向陽台です)

どうかどうか、無事に二人とも見つかりますように・・・

猫ちゃんが逃げ出してしまった場合、その子が使っていた臭いのついた猫砂をお外に置いておいたり、ご飯を温めて香りが立つようにした状態で置いておくと、臭いを頼りに戻ってくる場合もあります。

ただし、外に出て警戒心が強くなった状態で捕獲となっても、再び逃げられてしまったりとなかなか難しいものがあるため、捕獲機を貸し出ししてくださるところにご相談してみることをおすすめします。

また、誰か知らない人に保護されてそのまま飼われたり、譲渡されてしまう場合などもありますので、マイクロチップの装着をおすすめいたします。(ペットショップやブリーダーさん経由の子だと今では大抵装着されていますが、装着されただけで登録まで進んでいないと飼い主様情報が不明のままとなります。是非マイクロチップをつけたら登録まで完了してあげてくださいね。)

マイクロチップは、GPSのような機能はありませんが、首輪のように外れる心配もありませんし、どこどこの誰々に飼われている〇〇という子です!という情報が消えることなく記録されるものです。

大抵保護された際は、動物病院だったり保健所に持ち込まれるパターンが多いですが、どちらの場合もマイクロチップの有無は確認してもらえます。マイクロチップが付いていると“この子は飼い猫だったんだね”と認識してもらえるので、お家に帰れる可能性がグンと上がります。

最近では、首輪にApple製品のAirTagを付けているワンちゃん・猫ちゃんもチラホラお見かけするようになりましたが、AirTagは外れてしまったり、近くにiPhoneがないと居場所検知できなかったり(誰かしらのiPhoneがあればいいらしいですが)という若干の不便さもあります。

できればどちらかだけでなく、誰からも確認できる首輪に名前や連絡先を記入し(これにプラスAirTagもつけたら、なお心強いです!)、なおかつマイクロチップも装着すると良いですね。

また、

ワンちゃん・猫ちゃん両方注意しなければならないことですが、

お散歩中や脱走時に、道端に毒の入った餌が撒かれていて、それを食べてしまって瀕死の状態になってしまったり、

農薬散布の時期などはその影響から体調悪くなって戻ってきたり、

人懐こい子の場合、悪意のある人に連れ去られてしまったりという事件も悲しいことに存在するため、お外に出る際は十分気をつけなければなりません。

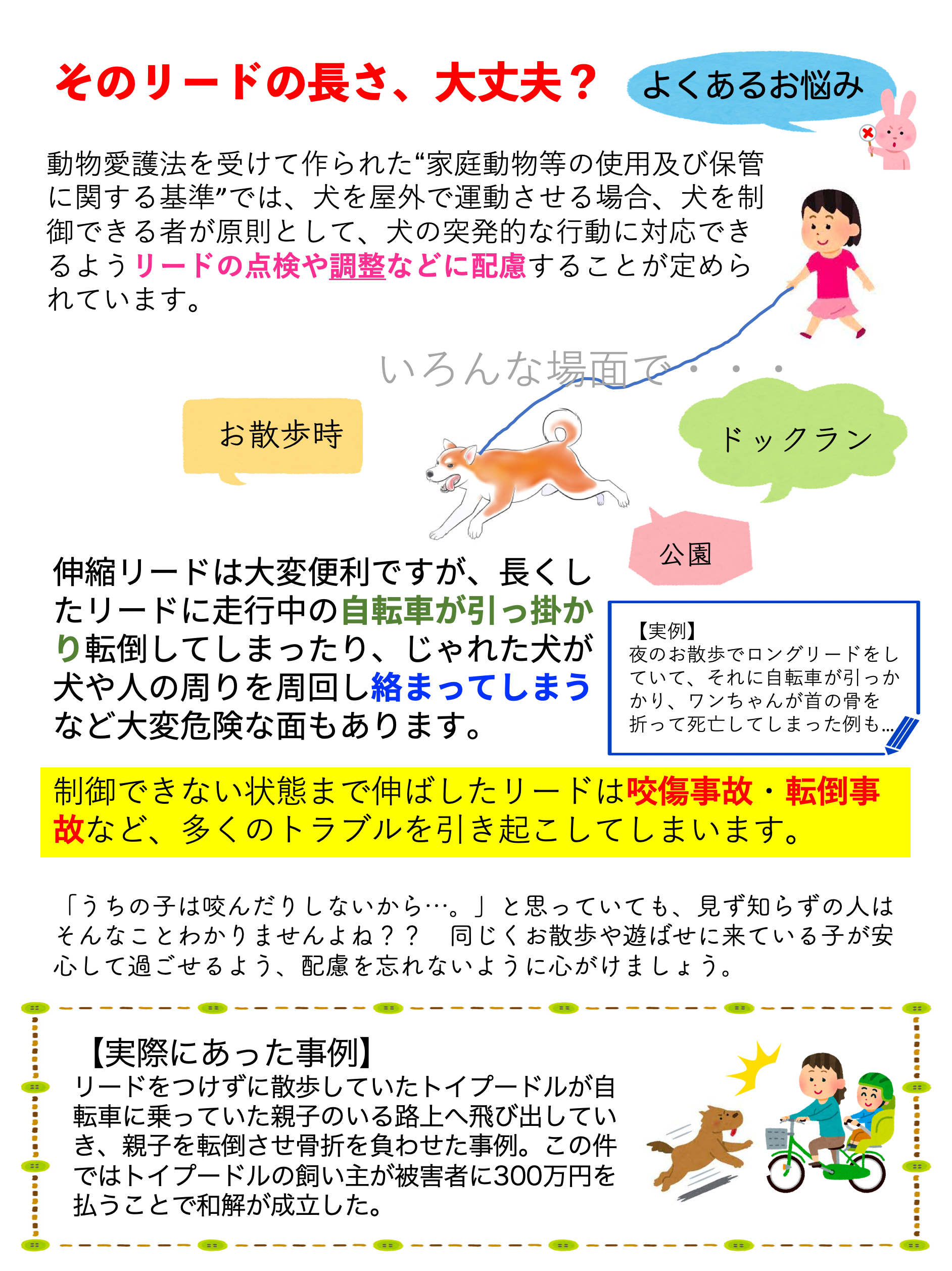

このため、ワンちゃんも、ロングリードでのお散歩は飼い主さんも咄嗟の出来事に反応するのが遅れてしまうため、使用時には細心の注意が必要です。ぜひリードは飼い主さんの手の届く範囲など管理できる長さでのご使用をおすすめいたします。

まだ1月ですが、春先暖かくなってくると、脱走する子や、控えていたお散歩を再開する子が多くなります。

ぜひ身の回りの道に不審物がないか(なぜか落ちているお菓子やお肉などは要注意)、万が一脱走した時の対策はなされているか、是非ご家族と話し合う機会を設けてみてもいいかもしれません。

↓病院の鍵を無くすと大変な事になるので、私もつけているAirTag(エアタグ)。

これはGPS機能があって、アプリ上から“探す”機能で、どこにあるのか示してくれます。音を鳴らすこともできるので、部屋の中で具体的に探し当てることもできます。(ただし、小さーーい音しか鳴りません・・・涙)

うちの子のための、オーダーメードフード♪

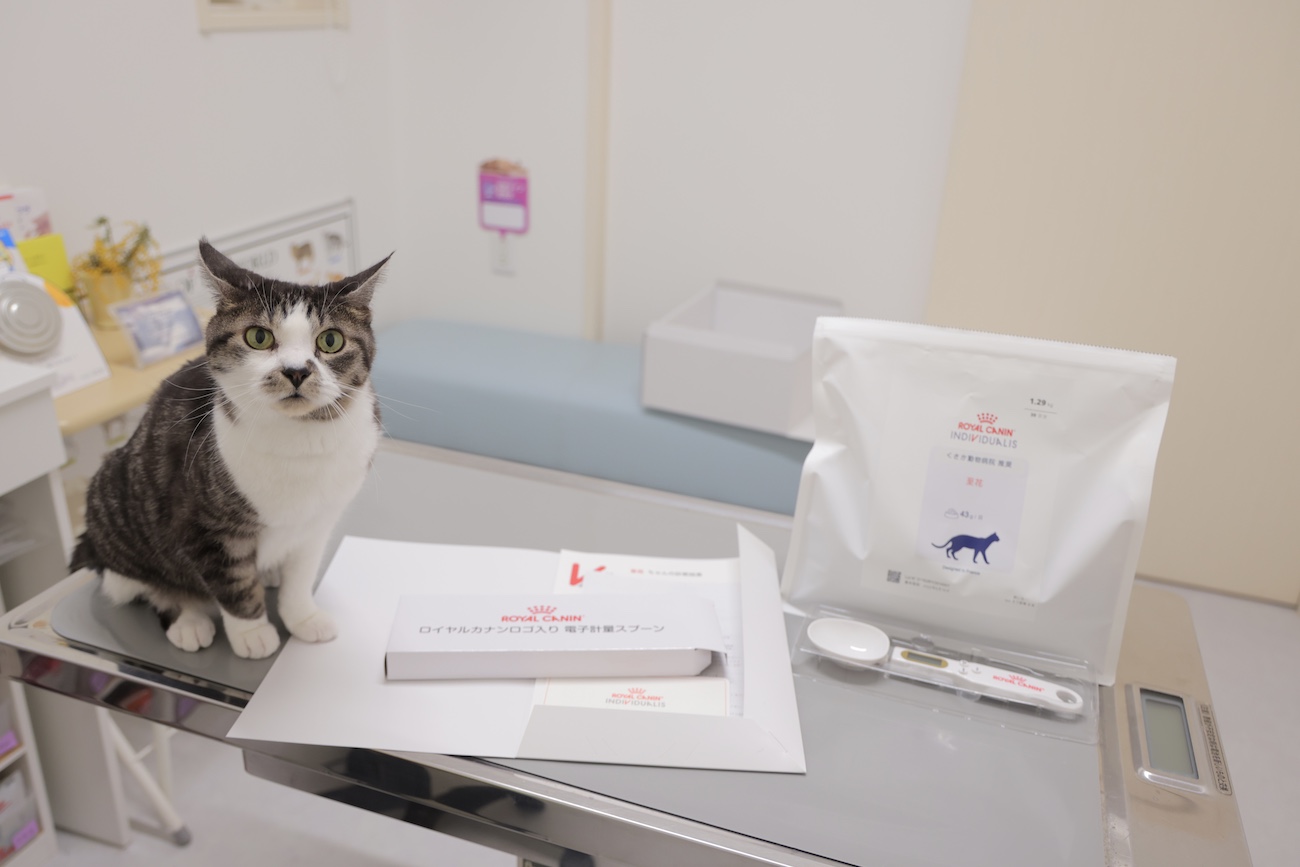

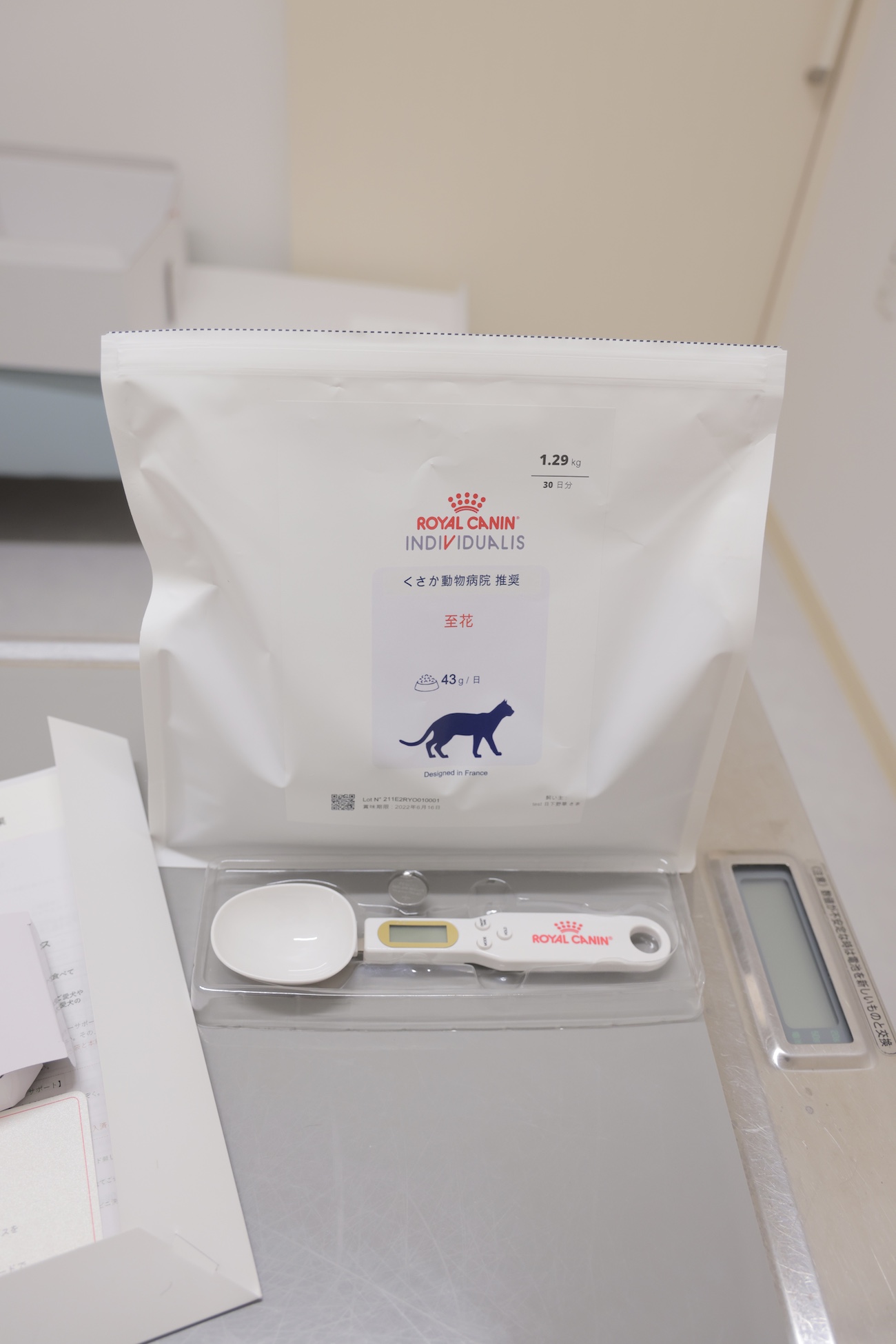

イベント情報には載せていましたが、オーダーメイドフードサービスを利用し、うちの子のためだけのフードが届きました!!(オーダーメイドフードについての簡単な説明はコチラ)

HPイベント情報に書きましたが、このフードはうちの猫の体質や予測される病気についてレシピを打ち込み、この子のためだけのフードを作ってもらったもの。

パッケージもうちの子の名前が入った世界で1つだけのフード☆感が出ていておしゃれです♪

特典の電子スケーラーが付いてきます^^

どの大きさの子が注文しても、その子に必要な「1ヶ月分の量」が届くのがわかりやすくて魅力的。 化粧品もそうですが、これ1つでどれくらいもつんだろう?の疑問が無く、予算も取りやすいなと感じました。

大型犬だと、大袋で届くなら開封後の酸化が心配だな・・・と思っていましたが、量が多い子の場合は複数袋で届くそうです。これなら新鮮なものを食べられて安心。

うちの子はバリバリ喜びながら食べていました。他2匹の猫たちも、「なにその美味しそうなの!!!!!」と隙を狙ってお相伴に預かっていました。

特に、もう最近では食欲も無くなり寝てばかりいる超高齢猫の花さんも、美味しい美味しいと言いながら食べている始末・・・

生鰹節をわざわざ削り器で削って、削りたての美味しいところをあげようとしても「イラナイ・・・」というくらい弱っていた花がモリモリ食べているくらいですから、嗜好性はものすごく良いということだな。。とびっくりしました。(鰹節は花の大好物の1つなのですが)

健康面もそうですが、嗜好性が良いという点からもお試しする価値はあるかもしれません。(ちなみに初回返金保証有りのサービスなので気軽に始められます。)

イベント情報内にも書きましたが、もし始めてみたい方がいらっしゃいましたら、院内にある問診票にご記入いただきご提出ください。(電話番号は飼い主様の携帯番号をご記入ください。)

ロングリードの憂鬱・・・

広大な敷地を逃走の心配なく自由に遊ばせることができるロングリード(伸縮リード)。

しかし、使う場所や使用方法によっては、周りの人に不安感を与えてしまう場合もあります。

よくロングリードに関してのトラブルを耳にするので、今回話題とさせていただきました。 もちろん、ロングリード自体が悪いわけではないため、「ロングリードをやめましょう!」という喚起ではないのでご安心ください。

秋の行楽シーズン(まだコロナウイルスの感染には注意が必要なため、大いに遊びに出かけよう!とはいかないですが・・・)、みなさんが気持ちよくお外を満喫できるよう、周りに気を配って遊んで欲しいなと思っています。

もちろん、リード問題だけでなく、糞尿の後始末も忘れず、よろしくお願いいたします!

果物クイズ

秋は実りの季節。

夏場の疲れた体を回復させ、冬に向けて体を作る栄養たっぷりな食べ物が豊富になります。

今では季節関係なく一年中手に入るものもありますが、“旬”とされているものにはその時期に合った栄養が含まれているため、“旬のものを食べる”ということは健康のため大変意味のあることになります。

さて、インスタストーリーに果物クイズを載せましたが、わんちゃんに食べさせていけない食べ物は要チェック。健康に良さそうなものでも、実は動物には禁忌ということもあるので注意が必要です。

ちょうどこの時期は、夏の終わり、秋初めということで、スーパーには果物が豊富に揃っています。スイカ、メロン、パイナプル、梨、柿、桃、りんご、葡萄、いちじく、イチゴ、プルーン、キウイ、バナナ・・・(スイカ・メロン・苺は野菜ですが^^;) 軽く思いつくだけでもこれだけ思い出されます。

インスタでは、この中から、梨、葡萄、いちじく、桃の中でワンちゃんが食べてはいけない果物はどれ?(2つ)とクイズを出しました。

ほとんどの方が正解されていまして、一番初めに回答されていたのが葡萄でした。葡萄は未だに原因物質が不明となっていますが、腎不全を引き起こしてしまう果物となっているので注意が必要です。

さらにイチジクも動物に与えてはいけない果物です。人にとっては不老長寿の果物と言われるイチジクですが、下痢嘔吐・皮膚症状を引き起こす成分が含まれているため、誤食などしないように充分注意しなければなりません。

その他の梨・桃は、一般的に与えても大丈夫な果物と言われていますが、その子の体質や、病歴、食べさせ方、与える部位(種にはアミグダリンという中毒性物質が含まれていますし、皮などには農薬が残留している可能性があるので注意です。)により症状が現れることもあるかもしれないため、与える際はトッピングやおやつ程度から、少量ずつを心がけてあげてくださいね。

さて。一番上の写真は、とある我が家の夕飯。イチジクにクリームチーズをのせて生ハチミツ(eightcrownsさんの。オンラインでも、富谷市の観光ステーション“とみやど”の店舗でも購入できます。)をかけたものです。(少しハーブスパイスもかけてます)

人も美味しくて栄養のものをしっかり食べてこの寒暖差激しい時期を元気に乗り切りたいものです。