みんな腰が痛い

1月は、関節炎・下痢・尿路疾患(腎・尿管・膀胱結石/膀胱炎など)の子が多くいらっしゃいました。

先日、ワンちゃんを飼っている私の友人との会話で、『最近膀胱炎の子が多いから、〇〇ちゃんのところ(のワンズ)も気をつけてね〜』なんて伝えた数日後、まるでその会話が予言だったかのように、実際にその子のワンちゃんが膀胱炎になって当院を受診することになった。なんていう事もありました。

人間の方でも、インスタを覗いていると、いろいろな方が腰を痛めているストーリーやポスト投稿が見受けられていましたが、ちょうど同じようなタイミングで、もれなくうちの院長も先日腰を痛めました。

以前にも同じようなお話はしていますが、不思議と感染症でない病気や怪我でも同時多発的に起こる現象が多々見受けられます。

不幸中の幸いだったのが、腰を痛めた日がちょうど木曜日だったので、なんとか病院へ行く時間が取れたことです。

それでもギリギリまで本人は病院に行かず乗り切ろうとしていましたが、私をはじめスタッフも病院への受診を強く勧めてくれたおかげで行くことができました。

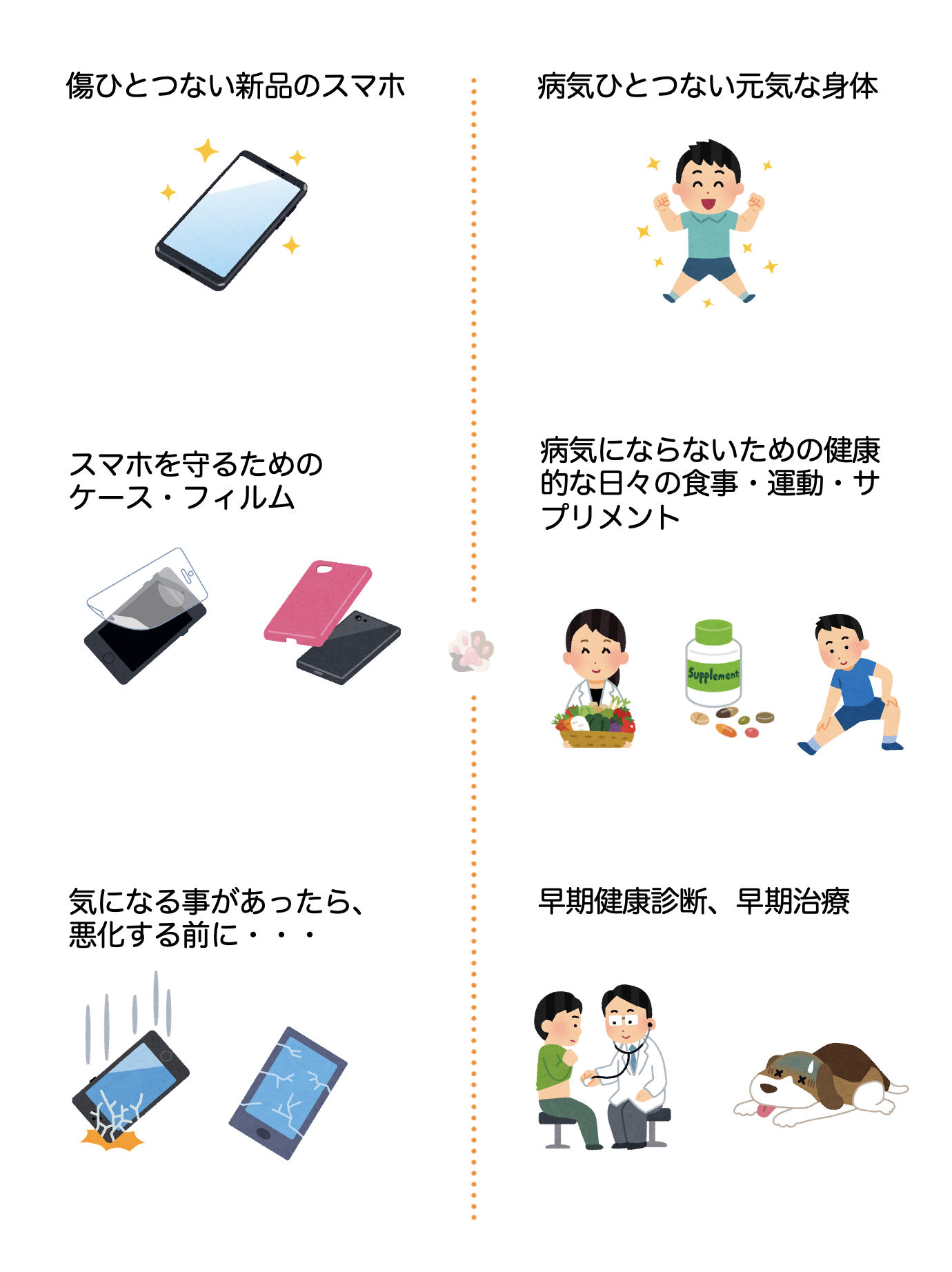

何においても、ちょっと違和感があるうちに/手遅れになる前に対処するということが大切であるのです。(↓以前も投稿したコレ!!忘れずにいたいものです。)

あと1ヶ月もしないうちに春の健康診断キャンペーンが始まる予定ですが、何事も『やらなくてよかった・・』より『やっておけばよかった』という後悔の方が大きいものです。

早め早めの予防・対処で、1日でも健康で楽しく過ごせる日を多く作っていきましょう。

さて、その1月に特に多かった尿路疾患ですが、その中でも細菌感染による膀胱炎と、尿路結石のために来院する子が多かったです。

季節的な要素でいうと、寒さによる免疫力の低下、お水を飲む機会・飲水量の減少、荒天などの理由で外出が減り、尿を我慢する機会が増えることなどが尿路疾患が増える一因と考えています。

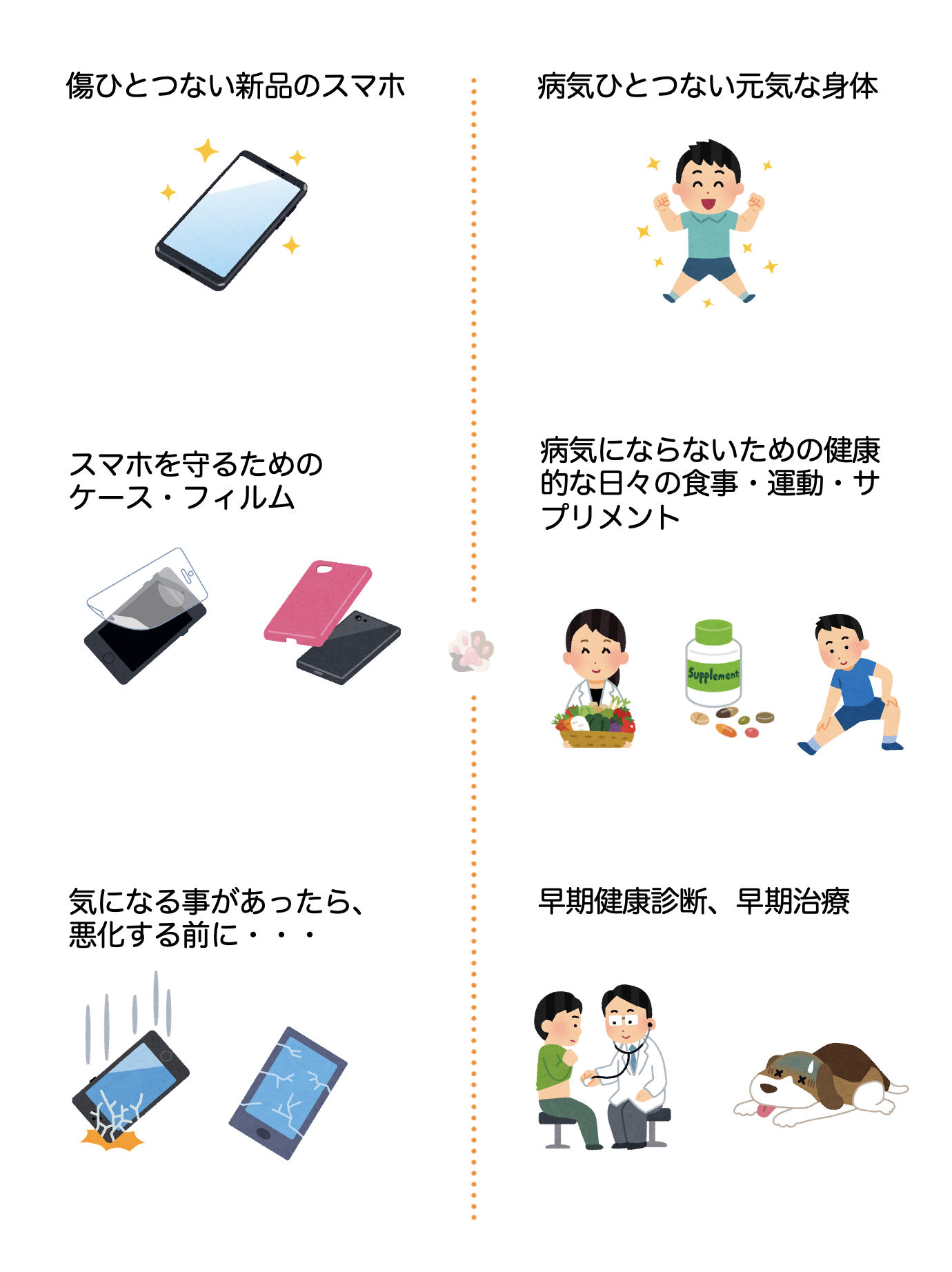

尿路結石というと、字面から〝硬いもの〟だからレントゲンを撮れば一発で見つかるのではないか。という印象を持たれる方もいらっしゃるかもいるかもしれませんが、実はレントゲンに映らない結石も存在します。

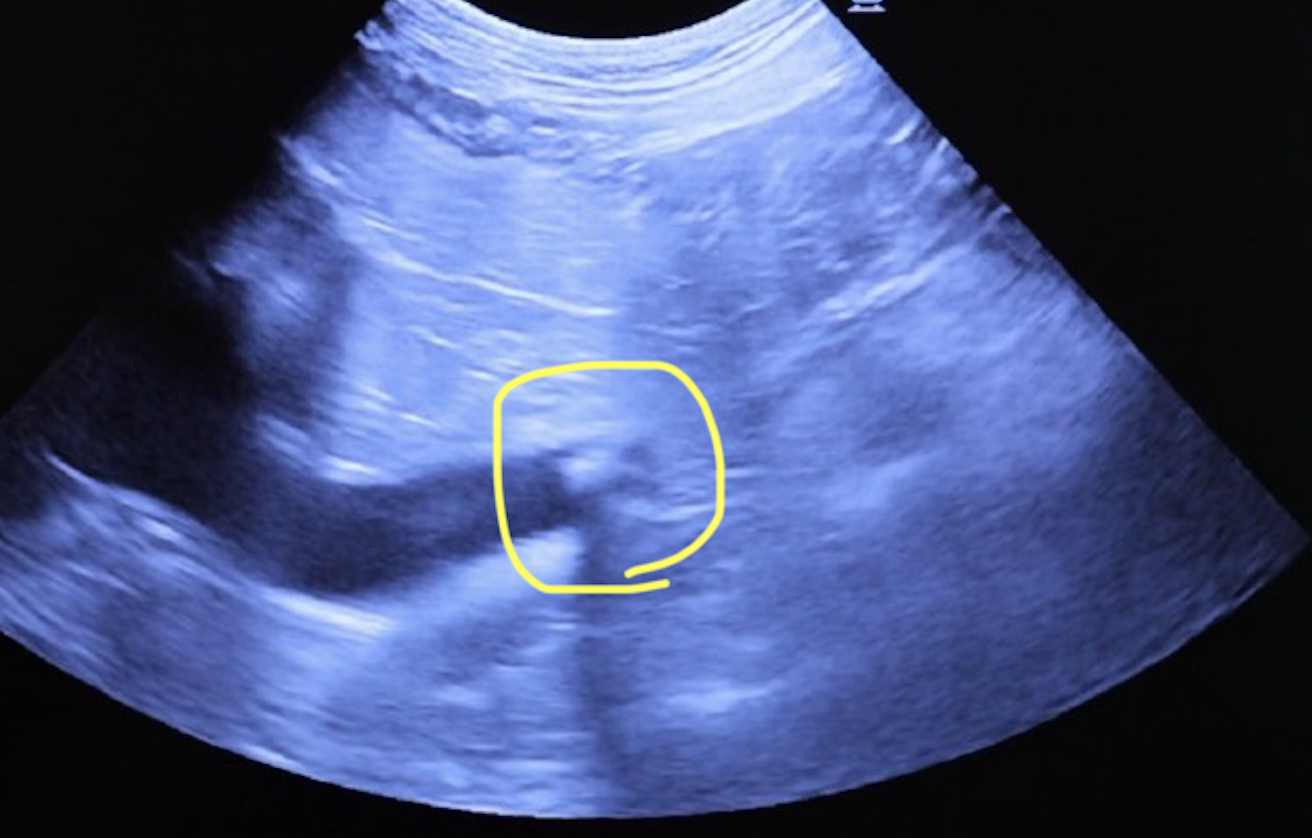

先日手術をした子も、エコーにより結石を発見することができましたが、体調不良とのことで血液検査だけをしても原因はわからなかったはずですし、たとえレントゲンを撮っても結石は発見できなかったはずです。(※この後、腎臓のお写真が出てきます。苦手な方はご注意ください。)

(↑レントゲンでは写らない石が、↓エコーでは写ります。)

結石の成分としてカルシウムが少ない石(例えば尿酸結石やシスチン結石)がレントゲンで写らない結石となります。

結石は摂取する食べ物や飲み物などの影響で形成されるものが多いですが、尿酸結石やシスチン結石に至っては遺伝的な要因が強く関連します。

写真の症例は過去に尿酸アンモニウム結石を膀胱から摘出した既往歴を持つ子の症例なので、今回のケースも両方の腎臓〜尿管に尿酸結石が詰まり水腎症となっていたものと思われました。

この子は緊急手術により両腎臓にチューブを取り付け一命を取り留めることができました。

(次に腎臓に取り付けたチューブの写真が添付されています。苦手な方はご注意ください。)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

大切な家族のこと。

もう少し早く〇〇していたら・・・という後悔は、皆さんにしてほしくないと思っています。

少し大袈裟かな?という身体の異変も見逃さず、早め早めに良くなるよう対処してあげるようにしましょう。

宮城県は、12月までです!

あと2週間少しで大晦日▶︎もう年明けを迎えるという事実に、恐怖を感じている今日この頃・・・

残る12月もきっとあっという間に終わってしまう事でしょう。

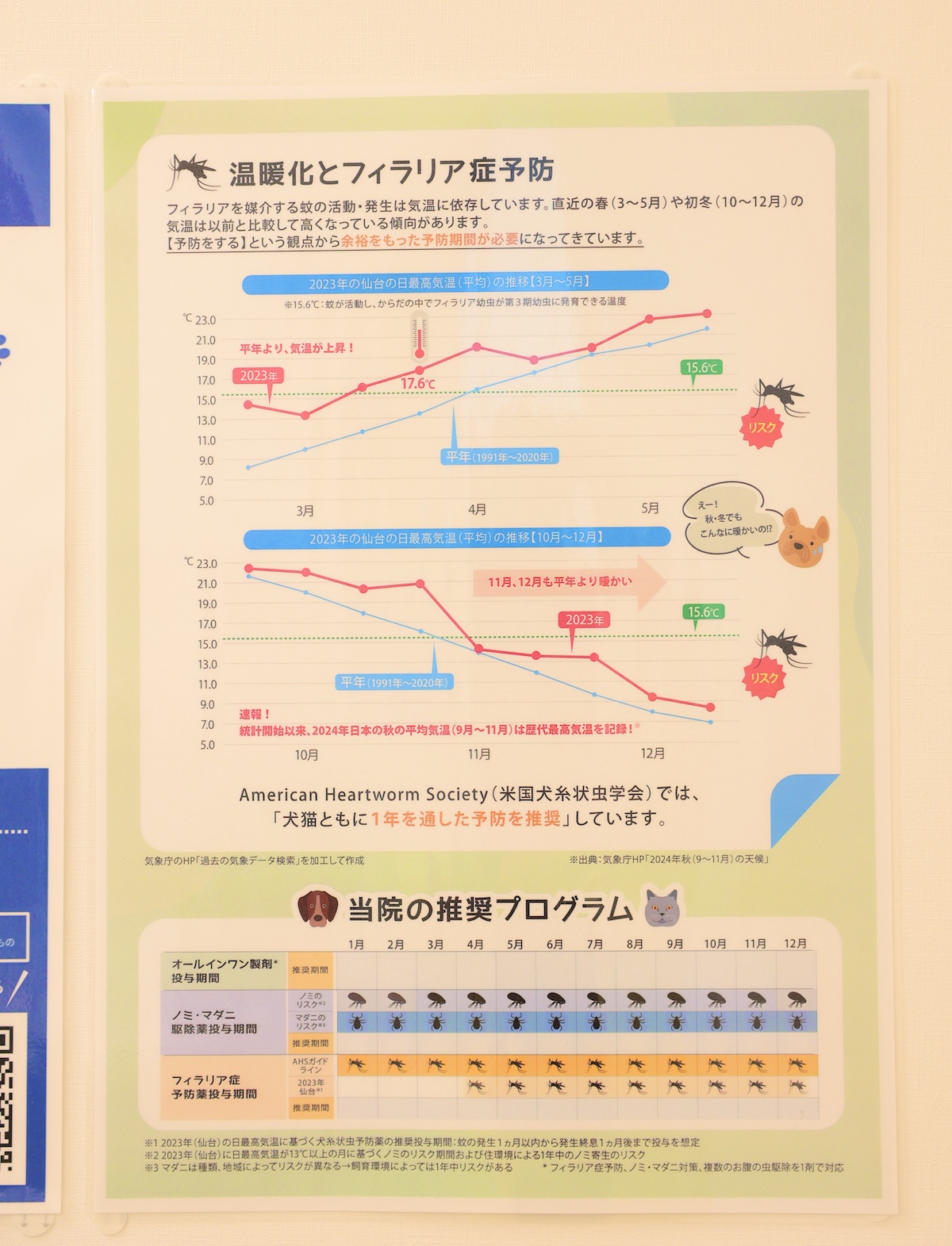

さて、12月は1年の最後という月ですが、宮城県のフィラリア予防期間の最終月でもあります!!

(昔は4月〜11月が予防期間でしたが、年々気温が上昇し、かなり遅い期間まで蚊が生存しているため、宮城でも12月までの予防が推奨されるようになりました。)

先日業者さんとお話をしていたら、その業者さんも11月に蚊に噛まれた💦とおっしゃっていたので、これはもう確実に12月までの予防が必要となります。

フィラリア予防でよくありがちなのが、「寒くなってきたからもう予防は必要ない」と、投薬を中止してしまう間違いです。

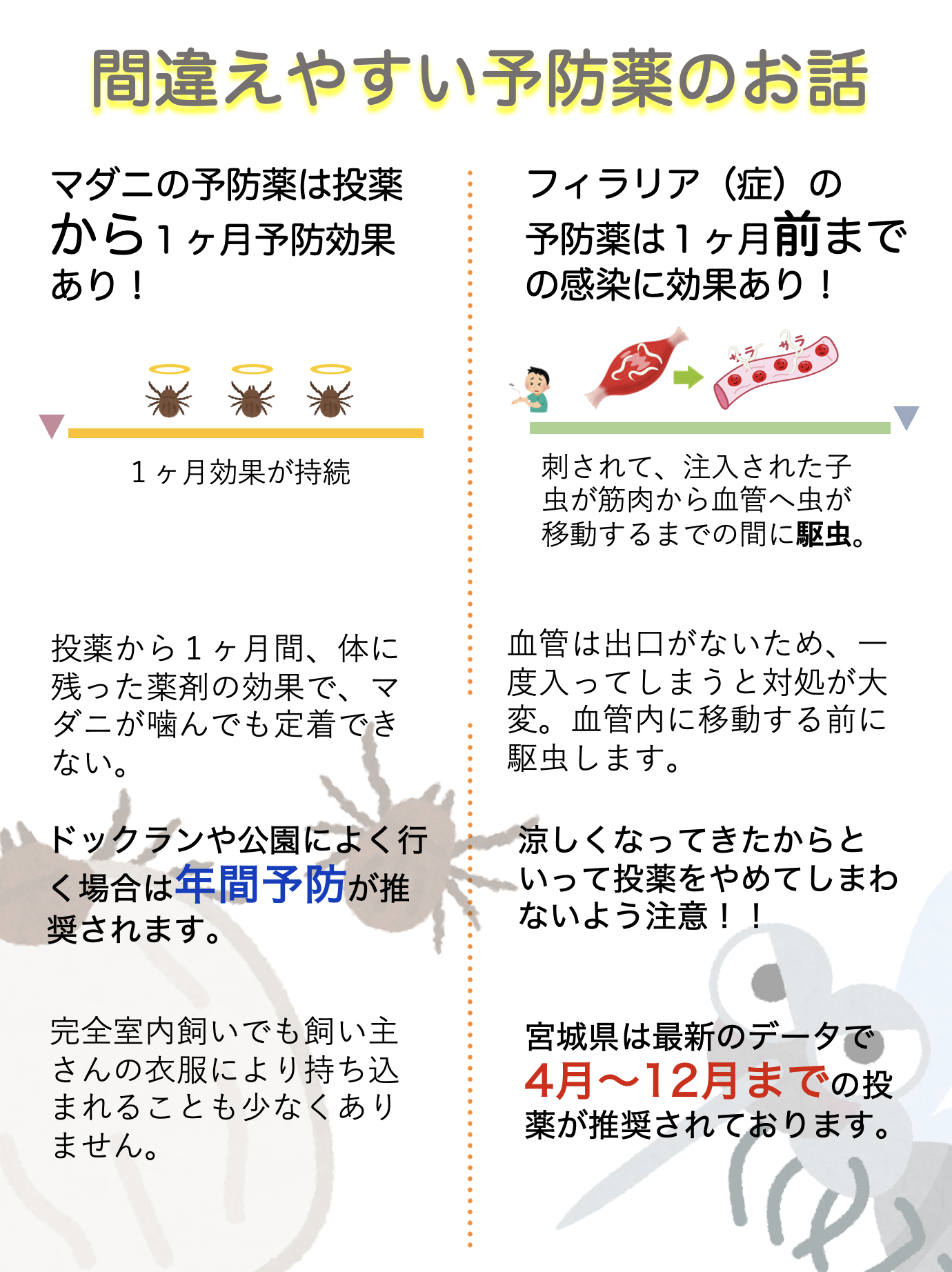

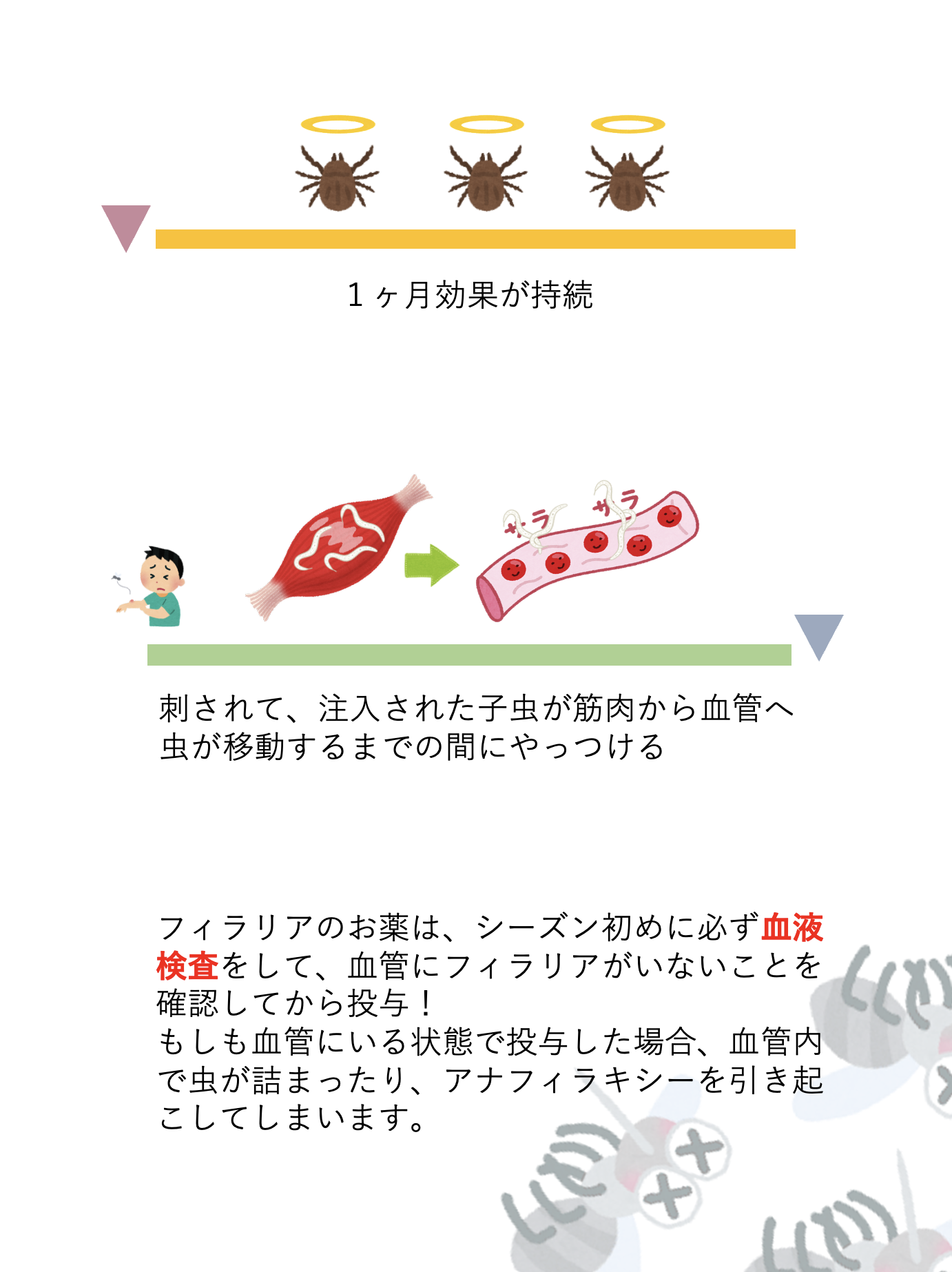

以下にマダニ予防薬とフィラリア予防薬の違いを記しましたが、フィラリア予防薬は、正確にいうと駆虫薬のため、感染した後1ヶ月後に飲ませる必要があるのです。

せっかく4月〜頑張って月1回予防薬を飲ませてきていて、最後1、2回投薬をしなかったために、感染をしてしまった・・ということになると、とても残念なことです。

一度身体を壊してしまうと、治療に時間がかかったり、中には元の状態に戻ることが難しいという場合もあります。

特に猫ちゃんのフィラリア症は、簡易キットで検査できないことと、突然死を引き起こすため、より予防が重要となります。

皆さんも、スマホが壊れないよう、フィルムやケースを使いますよね。壊れたスマホを直すには時間もお金もかかりますし、もしかしたらデータが飛んでしまったり、お金をかけても直せないということもあります。

フィルムを貼る作業や、ケースを買うコストに億劫さを感じたとしても、スマホが壊れることに比べたらまだ耐えられるはず・・・

最後まで気を引き締めて、お薬の飲み残しがないよう、予防期間を完走しましょう!

※宮城県以南にお出かけする方は12月以降も投薬した方が良い場合がございます。

また、1月〜3月でもマダニ予防薬は継続となります。(ドックランに行かれる方や、草むらの近くをお散歩される方は特に)マダニのみの予防薬はご希望の旨をお伝えいただければお薬のみお渡しも可能ですのでスタッフまでお申し出いただければと思います。

真っ白い歯に

碧々としていた樹の葉もようやく色づき始め、今年最後の11月のキャンペーン〝デンタルキャンペーン〟が近づいてまいりました。

年2回、いつも耳にタコができるほど繰り返しお伝えしている内容ですが、

歯周病は万病の元、特に腎臓・心臓に悪影響を及ぼす病気となります。

アニコムさんの歯周病に関するデータによっても、歯周病罹患のワンちゃん猫ちゃんは翌年の疾病罹患率がおよそ1.5倍になるということが明らかになっています。

歯垢は放置するとおよそ3日ほどで歯石となってしまいます。

一度歯石になってしまうとご自宅の歯磨き等では除去することが難しいため、歯石を作らないための、日々のケアがとても大切です。

とはいえ、お家でできることには限界がありますので、歯の汚れが目立ってきた・口臭が気になる等のご心配がある際はお気軽にご相談ください。

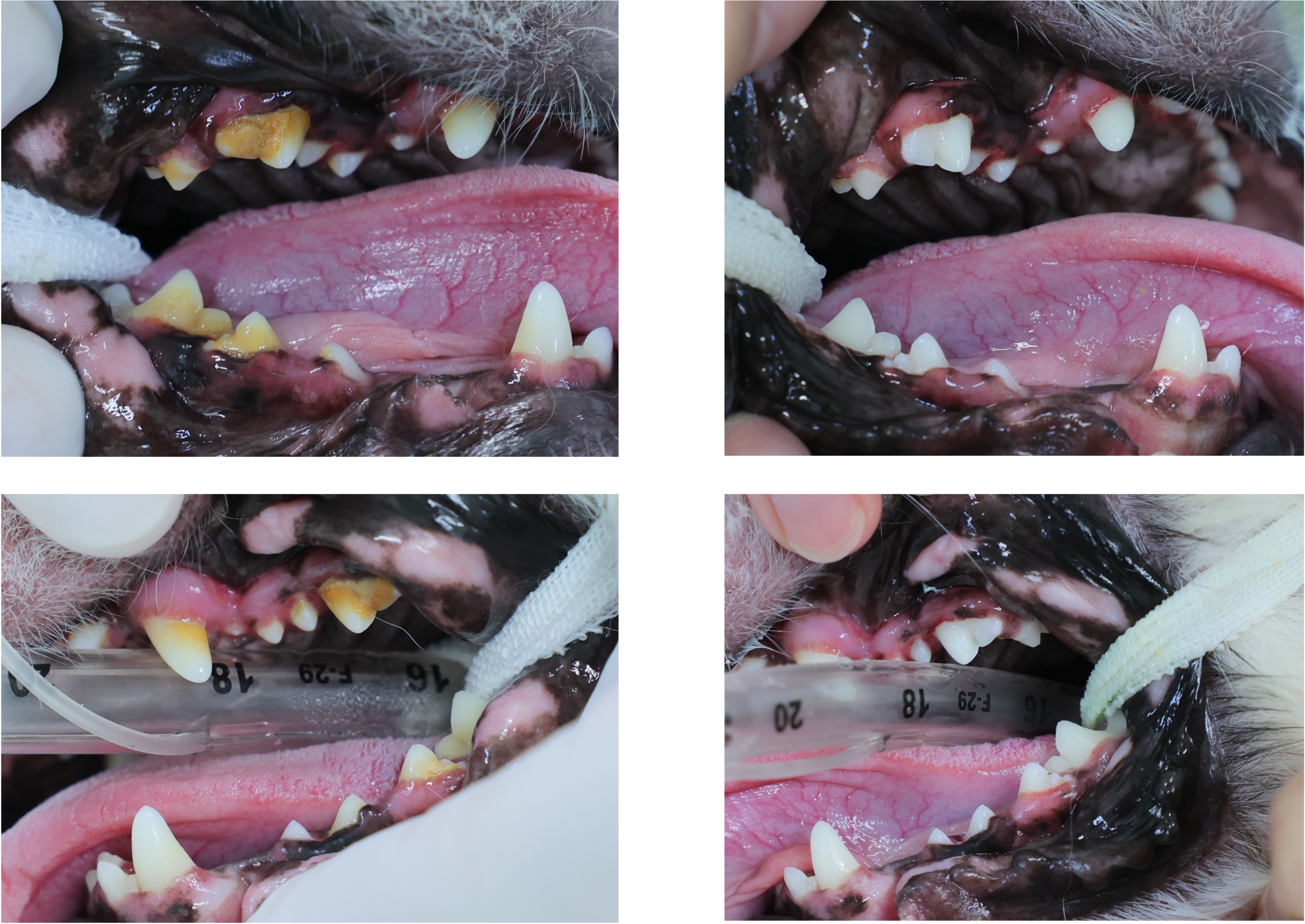

コチラ↓の写真は、先日スケーリングを行ったわんちゃんのビフォーアフターのお写真。

まだ若いわんちゃんでしたが、思いの外歯石がたくさん付いていました。

お母さんが早めに処置を決断してくださったおかげで、抜ける歯もなく、スケーリング後は元のピカピカに白い歯に戻ることができました!

そばにいるよ・・・(恐)

インスタやブログ、LINE配信でも度々お伝えはしていましたが、今年もマダニの脅威が常に隣り合わせであります!

当院でも春先から今まで、未予防の方が続々マダニをつけてご来院されておりましたが、全国的にマダニ感染は数多く報告されており、マダニに感染した動物の死亡例も相次いで報告されています。

直近では、5月の上旬にマダニ感染の猫を診察した獣医師が死亡するなど、その脅威はより身近なものとして迫っています。

『お外に出さないから』、『コンクリートの上をお散歩するだけだから』といっても、人の衣服に付着し持ち込まれたマダニが室内で増殖し、マダニだらけになって発見されたわんちゃんの事例が実際に当院や知人の動物病院で複数報告がありましたし、マダニは静電気を利用して草から飛び乗ってくるため、コンクリートの上を歩いていてもその近くの道に自生する植物から飛んできたマダニに感染する可能性が大いにあり得ます。

マダニによるSFTS感染症は致死率が30%と、劇症型連鎖球菌症やエボラ出血熱に匹敵するほど高く(エボラはウイルスの型によりますが致死率25〜90%)、感染した動物の体液(グルーミングにより体に付着した唾液や、くしゃみ、涙などからも)を介して感染するため、それほど密に接していなくても感染してしまう危険性は高くなります。

この宮城県においてもマダニからSFTSウイルスは検出されています(感染の報告はありませんが)。動物病院関係者然り、動物の保護活動をしている方は外にいる野良猫ちゃんと接する機会が多いため、手袋や防護眼鏡等の着用をお勧めします。大げさに聞こえるかもしれませんが、それくらい脅威はあるということです。

マダニ予防は毎月一回の予防薬の投与でできます。(3ヶ月に1度投薬のお薬もあります)

最近はフィラリア予防薬と一緒になったオールインワン薬を飲まれる方がほとんどです。(↓ネクスガードスペクトラ・シンパリカトリオ・クレデリオプラスがオールインワンの飲むタイプの予防薬です。)

このオールインワン薬はフィラリア予防については〝フィラリアの子虫を駆虫〟することによって予防するものなので、投薬することにより、今まで1ヶ月の間に感染したフィラリアへ効果があります。

逆にマダニについては、投薬してから1ヶ月間マダニを殺す効果が持続するので、投与1ヶ月後までマダニの感染を予防できます。ちなみにこれらの予防薬はマダニを寄せ付けない。というわけではなく、マダニが体に乗って血を吸ったタイミングですぐマダニを殺してくれるというお薬です。(蚊やマダニに忌避効果があるとされる塗布タイプのお薬もありますが使用にあたり注意が必要なものがあります)

(※よくあるフィラリア予防についての間違いが、寒くなってきて蚊もいないだろうから最後の1、2ヶ月飲ませなかった。という事例です。フィラリア予防薬は、蚊がいなくなった後1ヶ月後にも飲ませないと、今まで感染したものを駆虫することができないので、最後が(も)とても肝心になります。マダニ予防の感覚と少し違うので注意が必要です。)

ちなみに、今年ご来院された患者様にはお伝え済みですが、宮城県のフィラリア推奨予防期間が新たに更新され、4月〜12月までの投薬が必要と発表されました。 これも温暖化の影響なのか、一昔前は6月からスタートで良いと言っていた予防期間が早まっています。実際、我々自宅の庭でも春先早々蚊が飛んでいました。

マダニに関しては、特に大型犬やドッグラン等積極的にお外に出られる方は通年で予防されることを推奨します。特にマダニによる感染症は人間も感染の危険性があるため、人間の健康維持の観点からもとても重要です。

ノミマダニ・フィラリアの予防薬は皮膚に塗布するタイプのものもありますが、付けるタイプのお薬は、付けた場所から徐々に全身に広がって作用するため、ノミマダニが感染した場所が塗布した箇所からどれくらい離れているかにより効果に差が生じることがあります。

また、皮膚に直接滴下するタイプのお薬も、種類によってはご家族に妊娠している方がいる場合注意が必要なお薬もあるため、これらの寄生虫予防薬は、犬種・ライフスタイル・体調・飼い主様ご家族の状況などを踏まえ、しっかりかかりつけの動物病院さんとご相談して処方してもらってください。

※もし、お手元に余ってしまっているお薬があっても他人に譲渡しないでください。薬機法(旧薬事法)に抵触し、罰せられる可能性があります。

インターネットサイトなどから獣医師の処方なしで購入できるものの中には、投薬後の効果や健康を保証できないものが紛れ込んでいる場合があるため注意してください。(近年農林水産省や厚生労働省などからも注意喚起の文章が届いておりますが、個人での輸入品や外国語表記などで中身が不確かなものは、成分も不確かなため、使用後体調不良を来した場合の治療が困難となる場合があります。箱や説明書に記載されている成分が正しいものである保証もありません。)

これからのシーズン、たくさんお散歩やお出かけに行かれることと思いますので、人間は肌の露出に気をつけて、わんちゃん猫ちゃんは寄生虫の予防は忘れずに行ってくださいね。

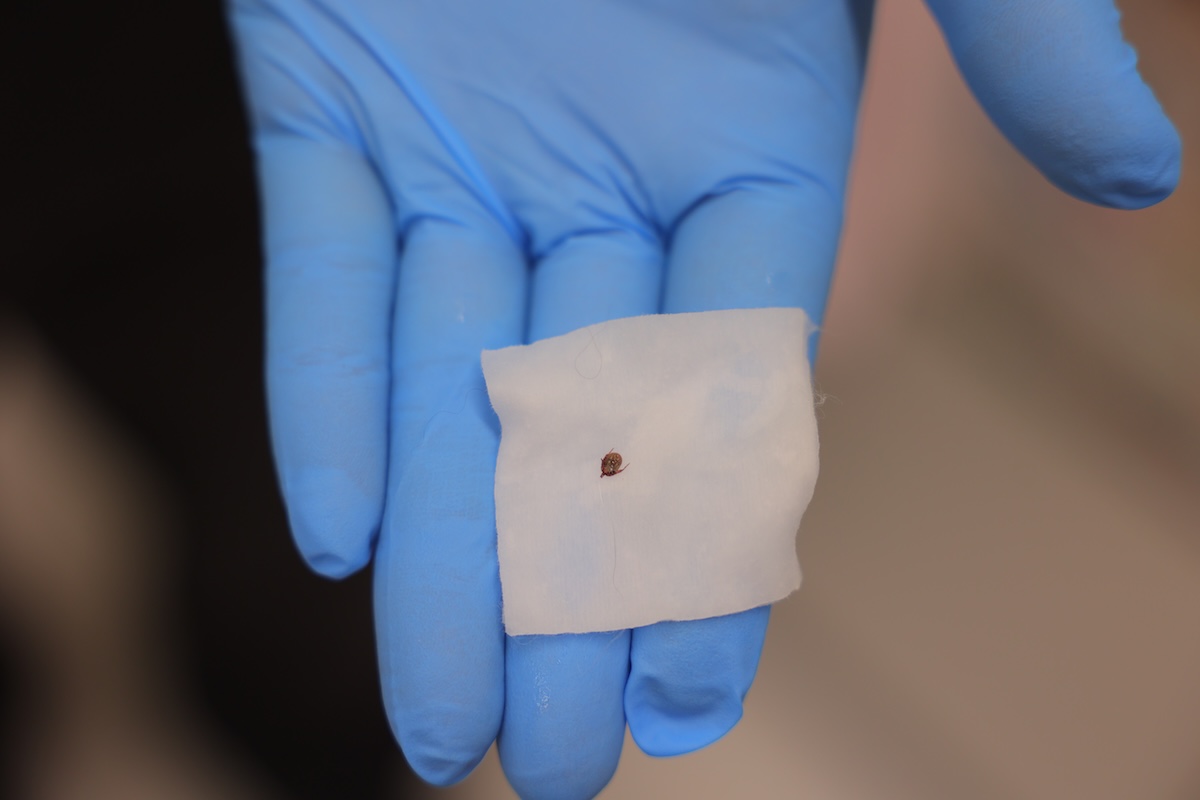

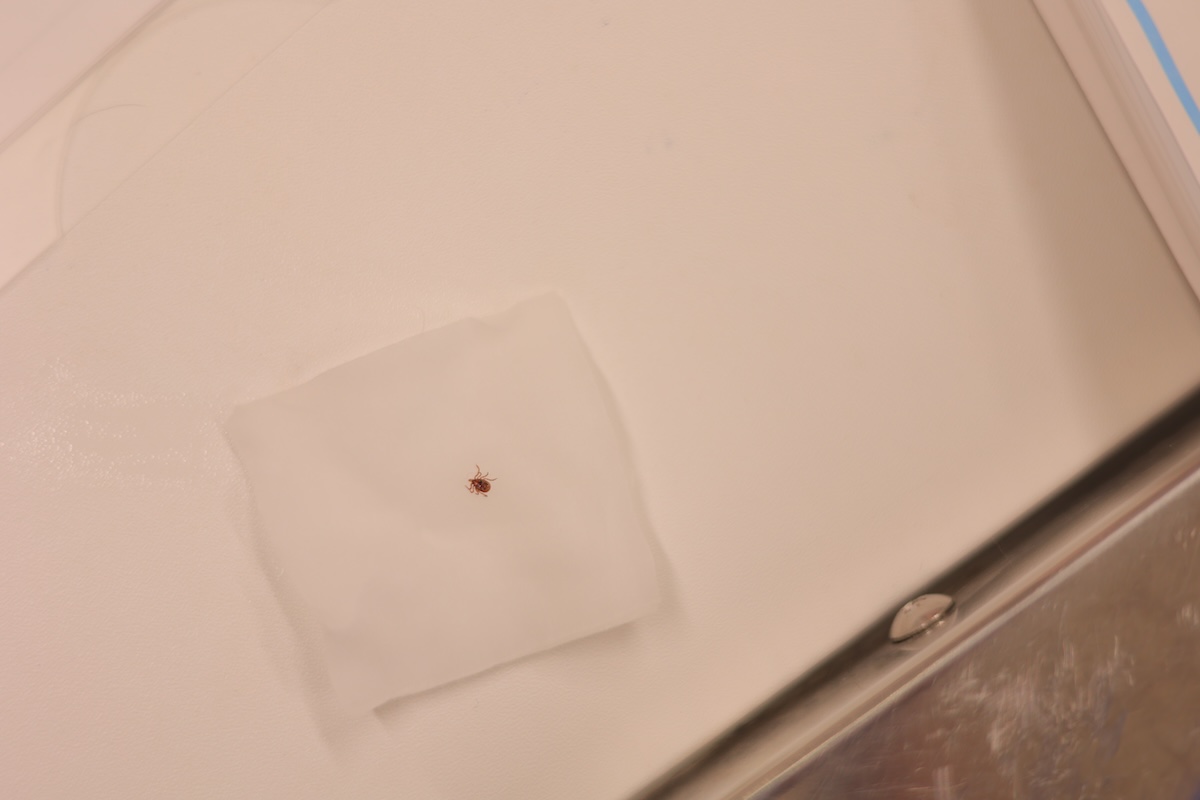

(第一診察室には当院で取ったマダニが並べられています。実際はもっと捕獲しています。)

6月は歯について考えよう

春の健康診断キャンペーンで病気が見つかった子の手術や、緊急症例が相次ぎ、5月もあっという間に過ぎてしました。

ご紹介したい症例などもたくさんあるのですが、アップするにはまたかなりの時差でのご紹介になりそうです^^;

さて、6月に入り、デンタルキャンペーンが始まりました!

スタッフのワンちゃん(レイン君)も、歯石がだいぶついていたので、この機会にとスケーリングを行うことになりました。

レイン君はスタッフに引き取られるまで、ずっと看護学校で実習犬として飼われていた子でしたので、今まで歯磨きやスケーリングを行ったことがありません。

初めてのスケーリング。本人は何かを察しています・・・↓↓

『あーーもう終わったわ。。。』な図↓↓

犬種や食生活、その子の口腔内環境にもよりますが、約5年間蓄積した歯石がコチラ↓

一番歯石がつきやすいのは、烈肉歯の部分で、唇をイーっと耳側に引っ張った時にようやく見える歯です。

目にみえる部分の汚れもそうですが、一番問題なのは、歯と歯肉の隙間に潜む歯周病菌であるため、麻酔をかけてしっかり汚れを取り除いてあげる必要があります。

麻酔をかけてあげるのは、しっかり深いところのケアを施してあげるためと、本人の意識のない中で行うので、恐怖心を与えずに済むという利点があります。

正直、私自身、歯医者さんの音やちょっとした歯の振動が怖くてたまりません。(いつもお隣のアイビーさんで大人気なく騒いでいます(笑))

まだ自分自身のことが把握できて状況を理解できる人間&大人だからこそ局所麻酔で処置ができるのであって、状況を理解できないわんちゃん猫ちゃんだと、無麻酔で行うとその恐怖たるや・・想像を絶するほどかと思います。

また、歯周病が進行してしまうと全身の健康に悪影響があることはもちろん、歯周ポケットの溝が深くなり、歯を支える骨も溶けてしまうため、結果的に歯を抜かなければならなくなってしまいます。

歯ブラシや歯磨きガム等は、まだ固まっていない歯垢の段階には有効ですが、一度固まってこびりついてしまった歯石は取ることができません。

日々のケアを行いながら、状態を見て数年に一度しっかりメンテナンスするのがおすすめです。

レイン君はスケーリング後、ピカピカの歯になりました!!!

(ビフォーとアフターの向きが逆になってしまいましたが、ほぼ同じ状態でした。)

早期ケアだったので歯は一本も抜かずに済みました^^

隠れた危険

GWも暑くなりそうだ・・というニュースが聴かれていますが、それでも真夏の暑さに比べたら、今の時期はまだ日中にお散歩を楽しめるくらい。

道端にはお花が咲き、街路樹も生き生きとした緑の葉をつけ、GW前後は飼い主さん自身もお散歩を楽しめるいい季節です。

これからの時期は外出時、マダニ感染や紫外線等に気をつけなければならないということは、すでに過去記事でもお伝え済みですが、このせっかくお散歩にもってこいの時期である4月から5,6月頃にかけて+αで注意しなければならないことがあります。

除草剤です。 実際に私もこの間散布されている方を見かけました。

除草剤は、茎葉処理であるか土壌処理であるかにより散布時期が異なりますが、茎葉処理をする場合、雑草が生え始めてから散布されるため、ちょうどこれからの時期に散布されるはずです。

お散歩時に草をハミハミするのが好きなわんちゃんも多いと思いますので、お散歩サラダバーには十分注意してあげてください。口から摂取するだけでなく、ワンちゃんの場合、裸足で歩いているため、皮膚からの吸収も心配です。

除草剤による中毒症状は、嘔吐下痢・ふらつき・痙攣・血尿・血便等です。

当院でも数年前にお家から抜け出してしまった猫ちゃんが除草剤の影響が疑われる症状でご来院され、亡くなられたという症例がありました。

もし事故や喧嘩傷などが無く、お散歩後や脱走後から急に具合が悪いという症状があった場合は、除草剤等の化学物質による影響も考えられますので、すぐに動物病院へご相談ください。

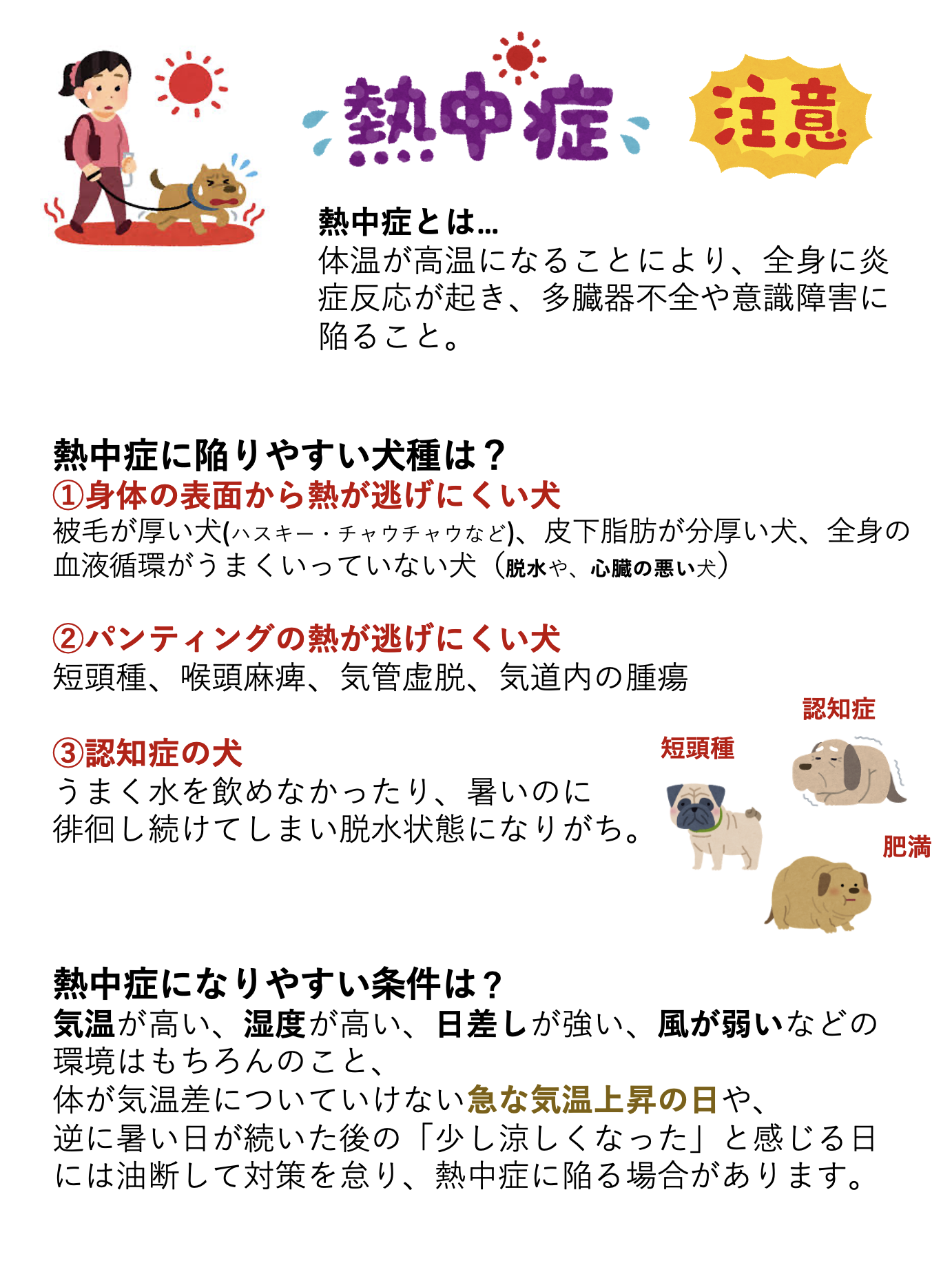

暑い日はこれに注意

先日は雨や風で冷えた日が続きましたが、今日はポカポカの天気で、車内にいると日差しもあり汗をかいてしまうほどでした!

体も寒くなったり暑くなったりで疲労感が出てしまう春のお天気です。

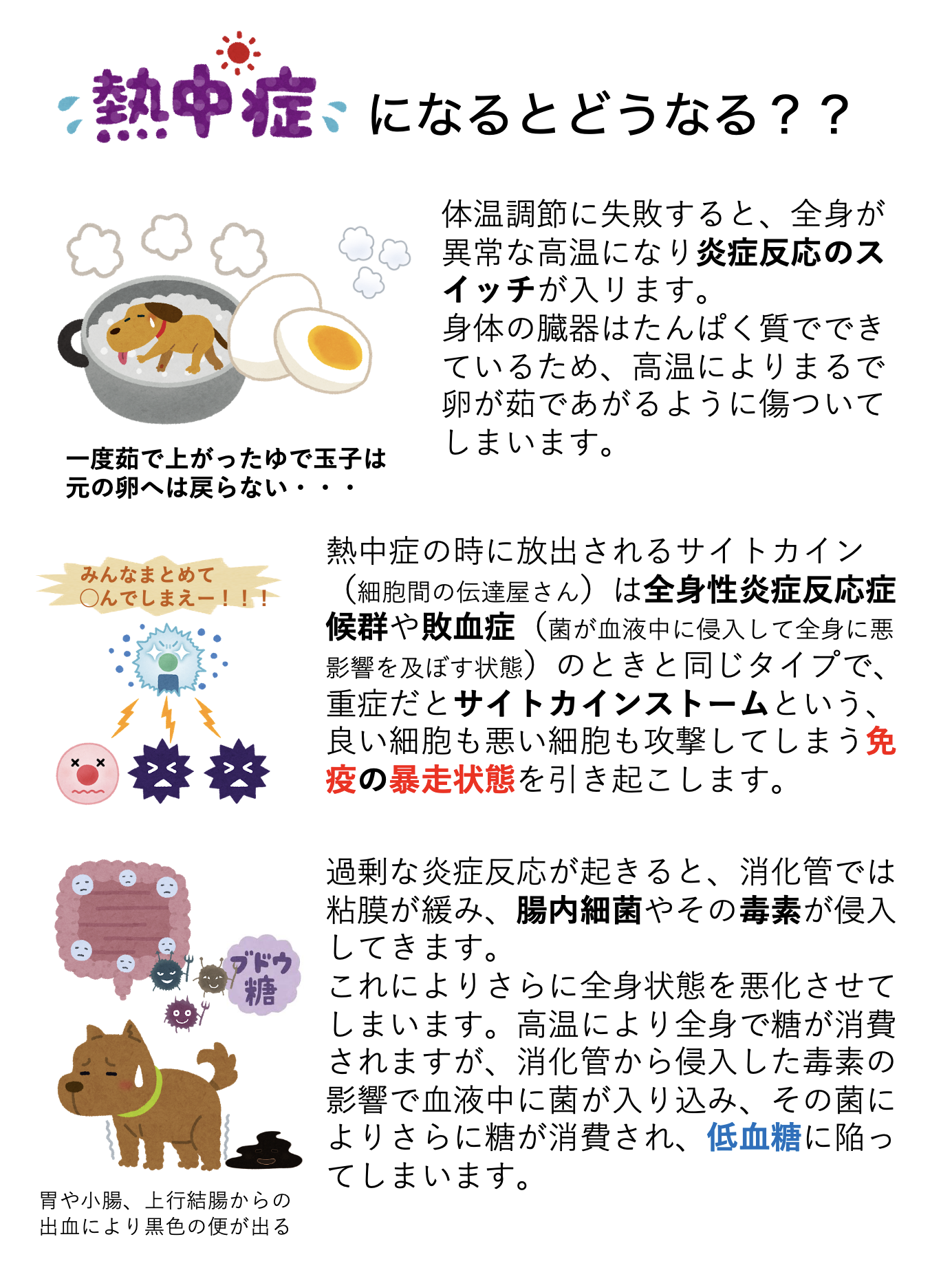

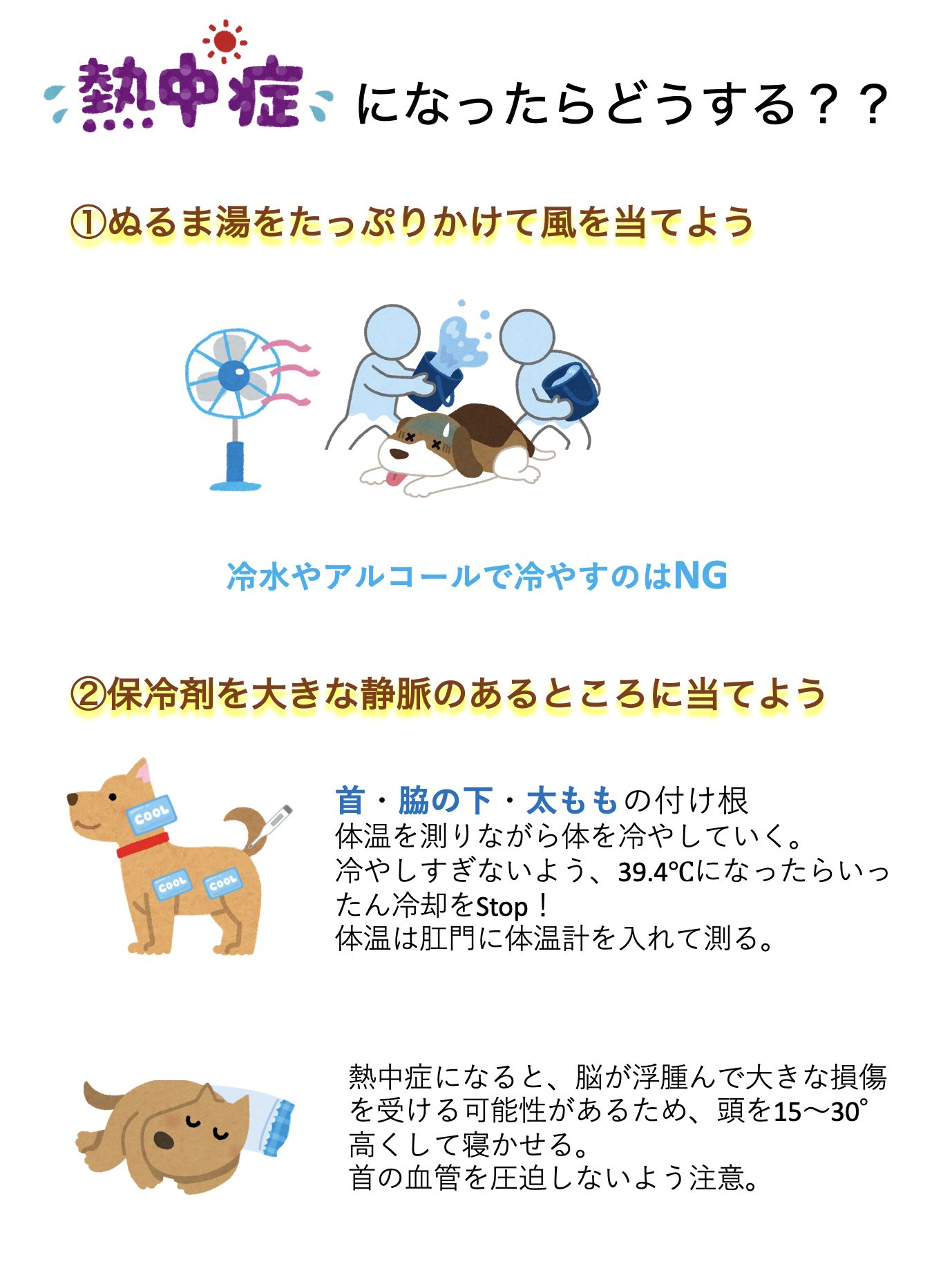

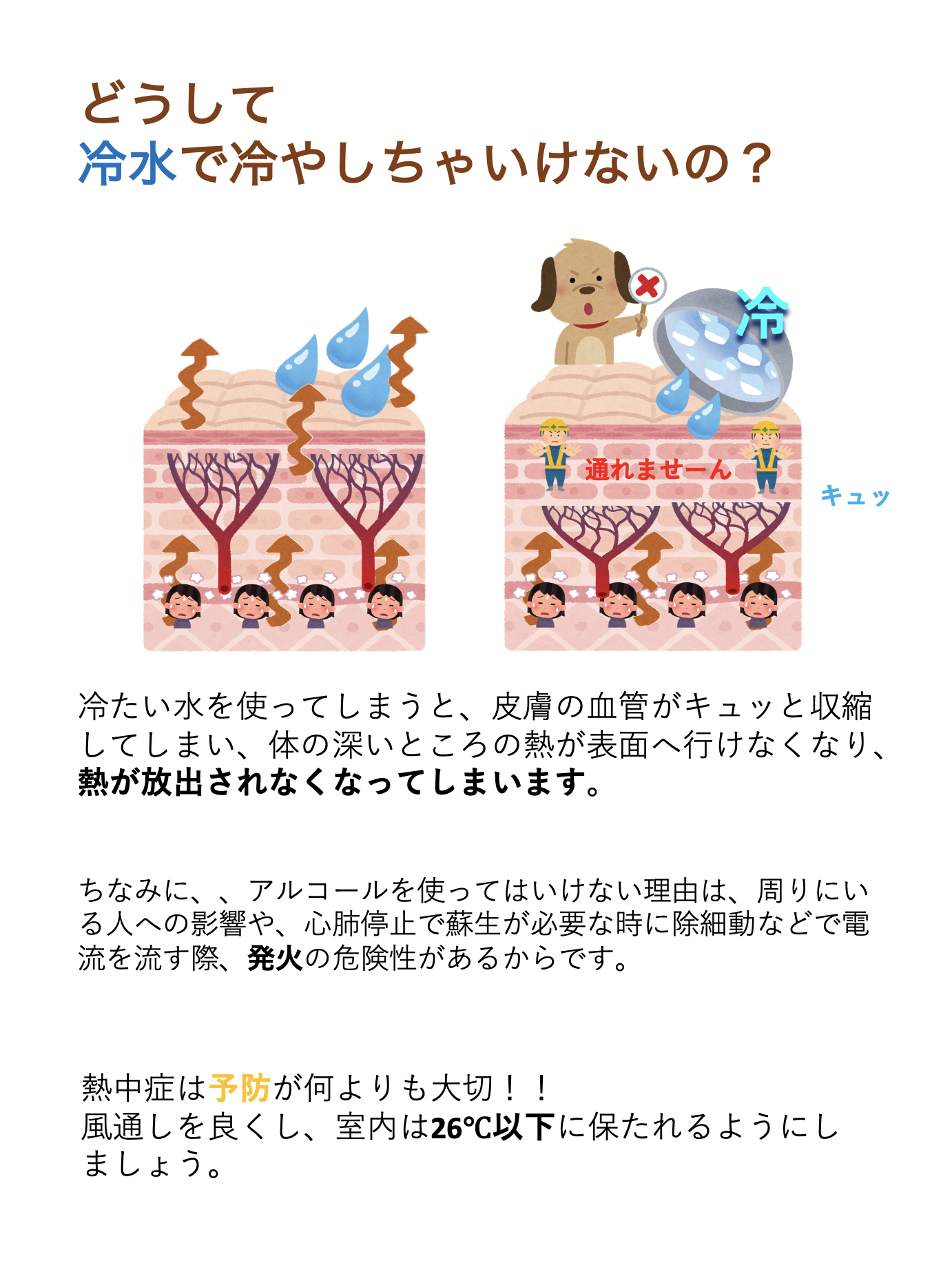

少し早いですが、暑くなると頭をよぎるのが熱中症のこと。今年もまた暑い日が続くと思いますし、急な気温の変化で体が暑さに適応できないと具合が悪くなる子も多いため、いち早く注意喚起をしようと思います!

マダニ、ゾクゾク・・・

3月から健康診断キャンペーンがスタートし、早くも1ヶ月が過ぎました!

健康診断と同時にフィラリア感染のチェックも行い、無事陰性だった方にはフィラリア予防薬もお渡しできました。

今年のノベルティも、各メーカーさんが可愛いお散歩バックやお買い物バックをご準備してくださっています♪

シンパリカトリオを出しているZoetisさんのノベルティはムーミンのお散歩バックです。

緑のバックにはミーが、オレンジのバックにはスナフキンがデザインされています。

ニョロニョロデザインじゃないんだ〜・・・と思っていたら、ニョロニョロは底の方にいました(笑)

ちなみにムーミンといえば、ワンちゃんのお散歩コースとしても人気の七北田公園に、小さい子用の遊び場であるキートス広場があるのをご存知でしょうか。キートス広場はフィンランドから寄贈されたムーミンの遊具がたくさん置いてある広場です。

ムーミンのキャラクターたちがデザインされた遊具があちこちに。

滑り台、シーソー、一人乗り遊具、クライミング遊具など色々あります。

ムーミンデザインではありませんが、ブランコやお砂場などもあります。

今では全く訪れることが無くなってしまいましたが、長男が幼稚園に入る前は勤務医だったため、お休みの日は毎週末のように歩いて遊びに来ていた思い出があります^^

こちらのキートス広場内はわんちゃんは入ることができませんが、その他の七北田公園のコースではあちらこちらわんちゃんたちが楽しそうにお散歩していました^^

昨日今日は寒さが戻ってきて、お散歩どころではないお天気でしたが、これからますます暖かくなってくるので、ノミマダニ予防をしっかり、4月下旬からはフィラリア予防も忘れずにお散歩やランを楽しんでくださいね!

ちなみに昨年当院で確認できた症例として、3頭のワンちゃんがフィラリアに感染し、うち1頭が亡くなっています。

今年はまだフィラリアに関しては陽性の報告はないのですが、

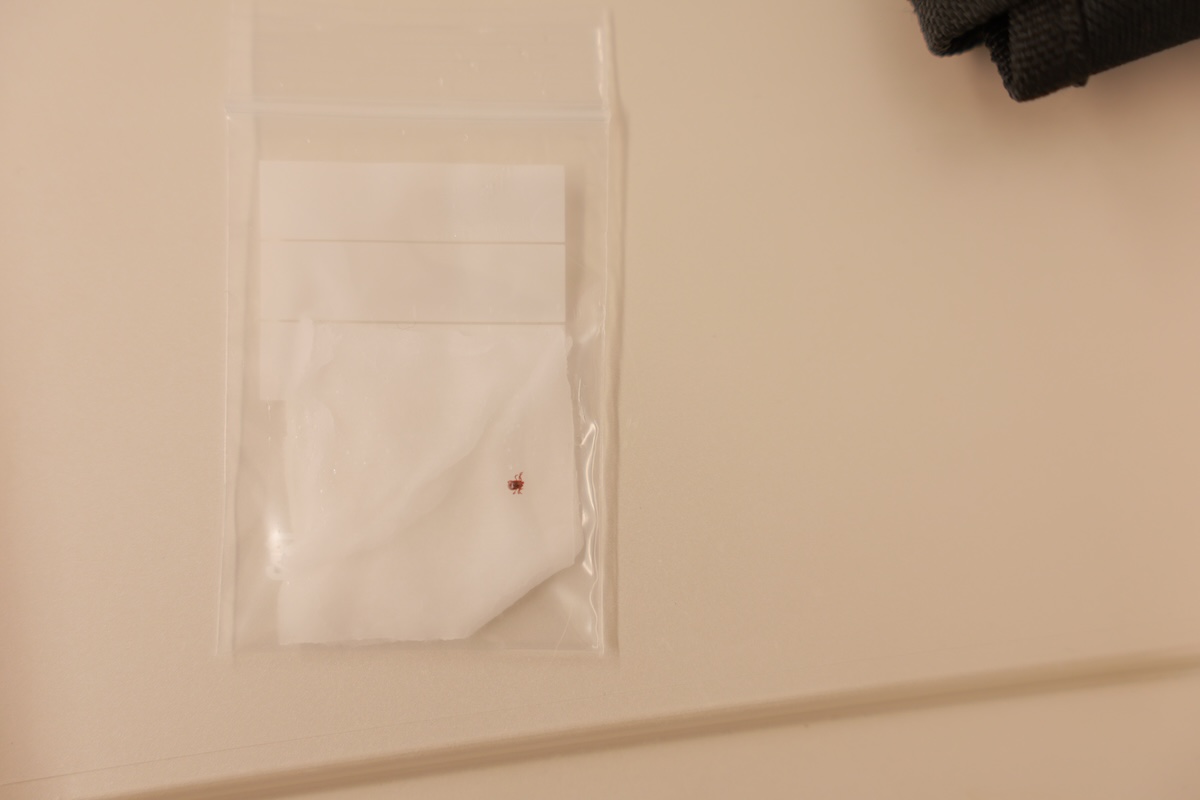

マダニをつけてすぐの状態でご来院されているわんちゃん/家で吸血後のマダニを発見したという、マダニ感染の報告はすでに上がっています。

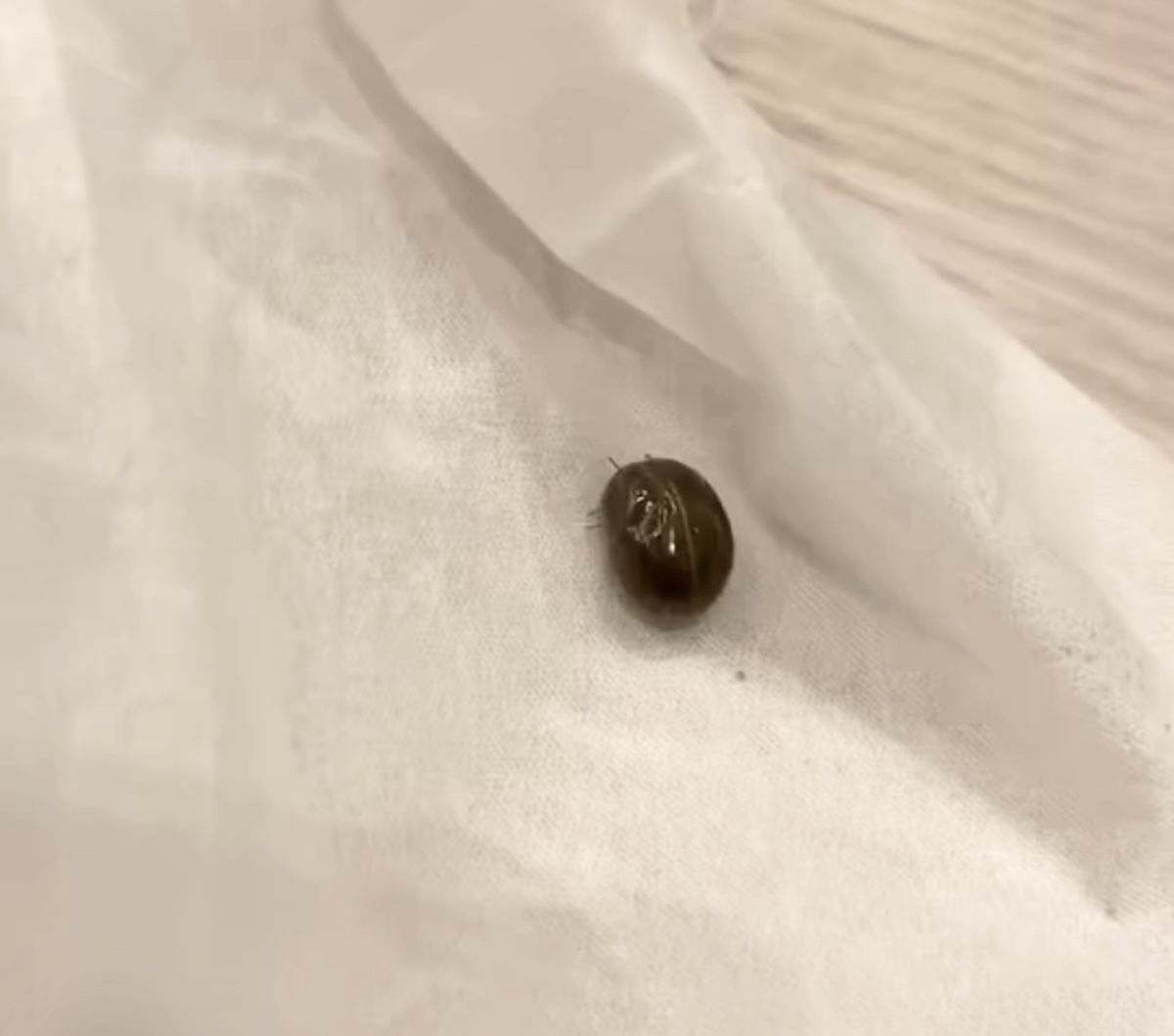

こちら↓は吸血前のマダニ。

こちら↓は吸血後のマダニです。(吸血後マダニのお写真は飼い主様からご提供していただきました! 帰宅してから、豆みたいなものが落ちていると思ったらマダニだったようです💦 もう恐怖ですね。。)

インスタでもお話しましたが、完全室内飼いのわんちゃん・猫ちゃんもマダニ感染は起こり得ます。

『お散歩に行ったとしても、コンクリートの上を歩くし、草むらには行かないから・・・』と言っても、

クン活等で草に近づいた時に付着や飛び乗って来る場合もあります。(マダニは羽こそありませんが、静電気を利用して飛んできます。)

マダニによるSFTS感染症(重症熱性血小板減少症)は人獣共通感染症のため、わんちゃん猫ちゃんだけでなく、人にも影響があります。致死率も高い病気のため、十分に注意してくださいね!

保護活動をされている方も、野良猫ちゃんなどを保護する際は手袋等防御対策をして触れるよう気をつけてください。

また、寄生虫予防のほか、お散歩やラン等、公共の場を訪れる際は、排泄物の処理やリードの長さ等のマナーを忘れずに💡

リードの長さは中型犬で1〜2mほどが適正です。何かあった際に、すぐ飼い主様が対応できる範囲内を目安にリードの長さを設定してあげてください。

ロングリードは、誰もいない場所では自由に走り回れて便利ですが、ロングリードが原因で転倒事故や巻きつきによる絞傷事故が起こっています。 普段おとなしい子も、偶発的な出来事により思いもよらない行動をとってしまうことがありますので注意が必要です。

今年度も寄生虫予防をしっかり行い、マナー遵守で、お外での楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。

その際はぜひ寄生虫予防薬のノベルティバックをご活用ください♪

ちなみに、、ネクスガードスペクトラのノベルティはエコバックなのですが、スーパーなどでスペクトラのエコバックを使っている方を見かけると、「あ!あの方、わんちゃん飼われてるんだ❤️」とパッと嬉しい気持ちになるワタシです🤭

(今年のスペクトラのエコバックの写真は撮ったはずなのに埋もれてしまい探し出せませんでした💦)

AntiMicrobial Resistance (AMR) 〜薬剤耐性菌〜

11月19日、ようやく仙台でも初雪が確認されたそうで、いきなりグッと冷え込みが厳しくなってきました。

路面の凍結による転倒やスリップなどにも注意したいですね。我が家はいつも12月に入ってから冬用タイヤに交換するのですが、今年は先日タイヤがパンクしたため、例年よりだいぶ早めにスタッドレスタイヤに変更することとなりました😅

さて、先日ブログ内でもお話しましたが、湿度の低下もいよいよ本格化。指先も踵も毛羽立ち、ペットシーツは掴まずとも触れるだけでマジックテープのように張り付いてきます。

喉も一気にやられてしまい、今現在私の声は天龍源一郎さんのようになっています(^^;;

我が家の子供たちも先日もれなく流行病のマイコプラズマ感染症にかかってしまい、久しぶりに小児科を受診しました。

次男は入院も勧められるほど血中酸素濃度が酷かったのですが、抗生物質と吸入の治療によりなんとかその日のうちに回復傾向が見られたため自宅での治療で治すことができました。

今回マイコプラズマ肺炎により出されたお薬は、抗生剤と咳止めのお薬、気管支拡張のためのテープ等々でしたが、さまざまな薬が出ても、抗生剤については特に時間間隔や飲み残しの無いよう、だいぶ気をつけて飲ませるように覚悟を決めています。

当院の内服薬袋の裏にも記載させていただいていますが

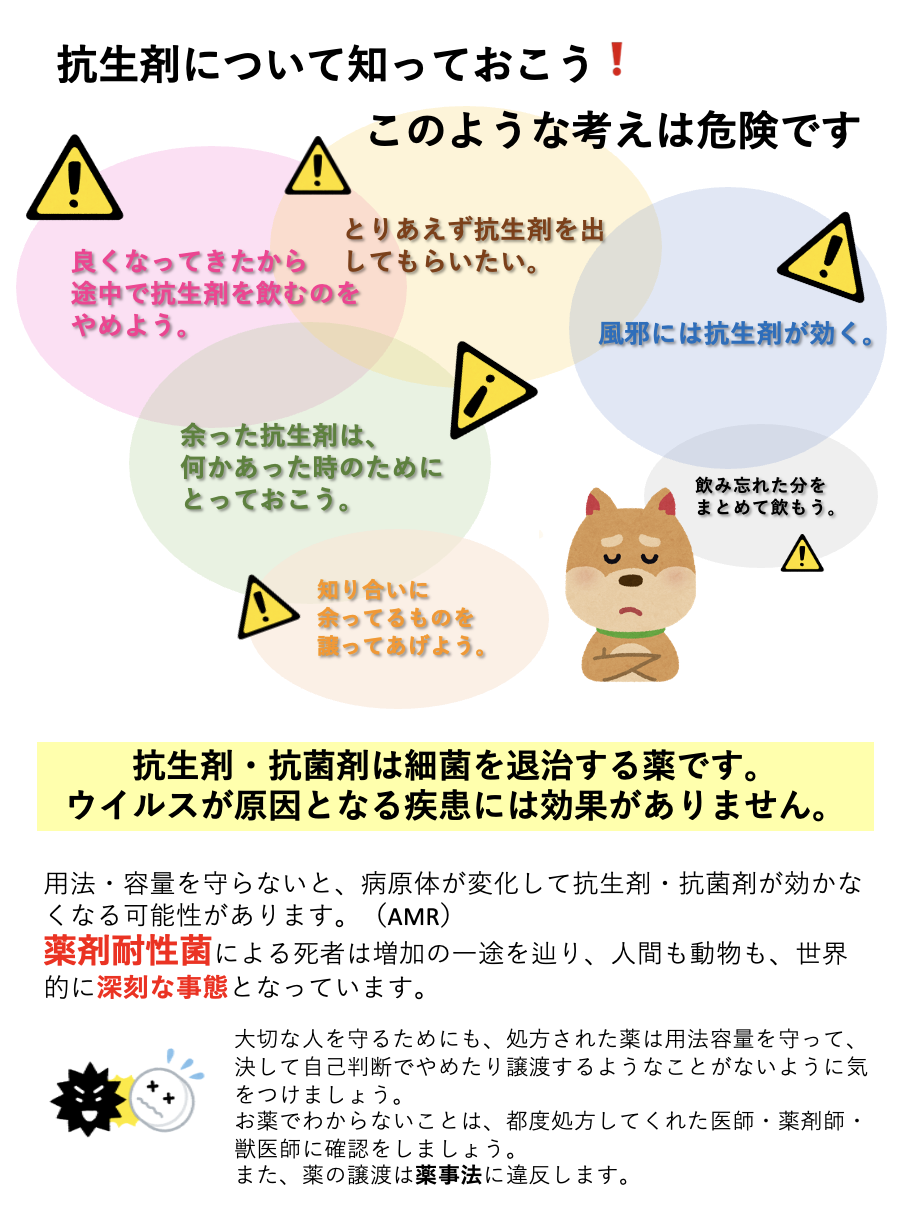

抗生剤の不適切な使用は薬剤耐性菌を生み出す原因となってしまいます。これは動物であろうと人間であろうと同じです。

自分の免疫だけでは打ち勝てない細菌感染症にかかってしまった場合、どうしても抗生物質に頼らざるを得ないのですが、いざというときに頼りにしていた抗生剤が効かないという事態になってしまうと、今までお薬で治っていた病気により命を落としてしまう可能性が出てきてしまいます。

世界中で薬剤耐性菌が原因により何万人という人が亡くなっている現状があるため、他人事ではなく、一人一人が出されて抗生剤を処方通りに使用していくということはとても大切です。

今回我が家の子達も出された抗生剤は飲み残しが無いよう、しっかりと飲み切らせました。(次男については重症度もあって追加で長めに処方もされました。中途半端に菌が残っているとそこでも薬剤耐性菌が生み出される原因となるまで、しっかり治すことが大切なので、追加分も飲み残しがないよう最後まで投薬させました。)

これから冬本番。

インフルエンザやノロウイルス、RSウイルス、ロタウイルス・・・。人の方でもさまざまな感染症がこれからも流行っていくと思います。しかし、ウイルスには抗生剤は意味がありません。

「風邪気味だから抗生剤を出して欲しいな。」「体調悪いから、残ってる抗生剤飲もうかな?」というのは間違いです。

人の方でも動物の方でも、診断した医師の処方のもと、出されたお薬は適切に使用するように心がけてほしいです。

秋らしく

10月に突入しまして、外に出るとあちらこちらで金木犀の香りが漂ってきています。

秋は近くで見ずとも、離れていても、目を閉じていても、お花の存在を楽しむことができますね。

気温はまだまだ暑い日があるものの、晴れた日の空も秋らしい、澄んだ青空になってきました。

病院にお問い合わせのある症例も、秋らしさを感じる内容となってきたような気がします。

特に誤飲の症例では、「もつ鍋を食べてしまった!(にんにく・ニラあり。)」「ブドウを食べてしまった!」という子が相次いでいらっしゃいました。もつ鍋の症例はちょうど涼しくなった日だったためか、偶然2日続きました。

例年、寒くなってくると「うちの犬がお鍋を食べてしまった!」という症例のほか、「焼き鳥を串ごと食べちゃった!」という症例も多いです。

寒くなってくると、温かいものを食べたくなるので(人間が)、その分匂いも強いものとなり、ワンちゃんも食欲がそそられてしまうのでしょう。 食欲のない子のご飯はあえて温めて香りを立たせて与えるという方法もあるくらい、”匂い”というのは食欲に大きく影響する要因となります。

玉ねぎ・にんにく・ニラ・チョコレートなど、明らかに食べてはいけないといういうものであればわかりやすいのですが、

『これってどうなんだろう??』と判断に迷うものを食べてしまった場合は、かかりつけの先生へ相談や、直接受診してしまうことをお勧めします。ネットに対処法なども根拠のないものや不確かなものも多いため、注意が必要です。

誤飲してしまったものは、胃の中にあるうちはお薬で吐かせることができますが、腸に移動してしまうと吐かせることができなくなってしまうので、誤飲してしまった際はできるだけ早く対処してあげる必要があります。

芋・栗・果物・新米など巷には美味しいものがたくさん出てきて、夏場に落ちていた食欲も戻ってくる秋ですので、人間の方は食べ過ぎに、ワンちゃん猫ちゃんは人間の食べ物を誤食しないように気をつけてください^^;