口内炎

汗ばむくらいの陽気から一転、昨日から今朝にかけてかなりの雪が積もりましたね⛄️💦

降った雪も水分の多いビチャビチャ雪なので、道も滑りやすくなっていて、歩くときはドキドキでした(゚ω゚)

明日からはこの時期らしい暖かさが戻る☀️とのことですが、暑くなったり寒くなったり気温差があると体にも負担がかかりますよね。私もそのせいか口内炎がひどく、運悪く舌根にできてしまったがためにろれつが回らず😱、電話口や受付等でも聞き取りづらくご迷惑をおかけしてしまっています😹

口内炎があると飲み物も食べ物も食べるたびに刺激があり、地味な痛みながらもずっと続くとなかなかのダメージに😂

猫ちゃんの場合、免疫低下・栄養不足のほか、カリシウイルスやヘルペスウイルスに感染したり、エイズや白血病に感染した場合に口内炎ができることが多いです。また、糖尿病や腎臓病などの内臓の病気でも口内炎ができます。また、歯肉炎や口腔内の衛生環境が影響して口内炎ができる場合もあります。

口内炎ができると、口の中が痛いため、食欲もなくなりますし、毛づくろいもしなくなるため皮膚の状態も悪くなります。また、触られること(特に口周り)に敏感になったり攻撃的になることもあります。口の中が荒れているので口臭やよだれも多くなります。

子猫ちゃんの場合、口内炎による食欲低下は低血糖や脱水など命に大きく関わる事態につながります。

原因がはっきりしている系統性口内炎の場合、大元の原因となる病気の治療からアプローチをしていくと思いますが、原因がはっきりしない口内炎もあり、何れにしても口内炎の治療というものはなかなか難しく、口腔内を清潔に保つこと、二次感染予防をすること、免疫力をあげることが大切になります。食事を取りづらいと栄養状態もなかなか改善されないため、お水はぬるま湯、ご飯はペースト状にしたものを少し温めてあげると匂いにより食欲もわき、噛んだりする必要もないため、無理なく食べられるかもしれません。

人の場合だと飲み込みづらいとき、食欲がないときに葛湯など食べたりしますが、ワンちゃん猫ちゃんの場合も葛は健康によく食べやすい食材です。(もちろん市販の葛湯のように砂糖の入っているものはNGですが)また、少しの量でできるだけ栄養をとるなら甘酒などもプラスするのもいいかと思います。甘酒は酒粕から作ったものは砂糖が添加されており、少量のアルコールも含まれているため、麹から作ったものにしてあげてください。麹から作った甘酒はアミノ酸やビタミンが豊富です。茹でたキャベツや人参・かぼちゃを細かくorペースト状にしたものに甘酒を混ぜてあげると滑らかさも出て食べやすくなります。

一度できてしまった口内炎はなかなかすぐには治らないため、『食べづらそう』『食欲がなくなった』『食べこぼしが多くなった』などの異変に早めに気づいて対処してあげることが大切になります。

私は我慢していたら炎症がひどくなり、頭痛や・寝ていても口内炎の痛みで目が覚めるほどになってしまったため、お隣のアイビー歯科さんに行ってお薬をもらってきました💧塗り薬なのでしばらくすると流れてはしまうのですが、塗り薬で患部に蓋をするだけでもだいぶ楽になりました😂💦

ワンちゃん猫ちゃんの場合は塗り薬をすることが難しいため、一番は、口内炎を引き起こす感染症にかからせない(=ワクチン、外に出さない)、栄養バランスに気をつける、水分の取りやすい環境に置く(水場を複数にする)などの日頃からの配慮でリスクを下げることが重要です。

※写真は季節外れの雪が降った日の朝の光景。ススキ?にウグイスが止まっていて、風に揺られていました。インスタに動画はアップしています😆 強めの風が吹いても上手に乗っていましたよ🕊

可愛いバックがついてくる♪

もうじきノミダニ・フィラリア予防の時期!!

インスタストーリーにも載せましたが、もうマダニに吸血されたワンちゃんが実際にいらっしゃいました。

ノミダニ予防だけでも先行して行うこともオススメです。

フィラリア・ノミダニ予防薬を3個以上まとめ買いされた方にはとっても可愛いバックもプレゼントしておりますのでスタッフまでお申し出ください💝✨色は先着順ですがお選びいただけます😆🙌

もう予防薬を購入された方にもお渡ししておりますので、ご希望の旨をお伝えくださいね😉

腸内の健康から

第二の脳と言われているように、腸内環境は身体や心に大きく影響を与えます。

クレヨンしんちゃんでも、しんちゃんのママは便秘が続くとイライラするという描写がよくありますよね(*´ー`*)

腸内が荒れていると腸粘膜が弱くなり、粘膜というバリアが弱くなると、アレルギー物質や細菌やウイルスの体内への侵入を防ぐことができなくなります。

人の方だと、ノロウイルスにはヤクルトのシロタ株が良いとか、インフルエンザにはR1ヨーグルトが良いという話をよく耳にします。

また、子供が小さい頃に抗生剤を投与されたかどうかが、将来のアトピー発生に関係しているという記事を見たことがあります。(抗生剤などを使用すると腸内の善玉菌まで失われてしまうことが影響しているのではないかと。)

同じようなことがワンちゃん猫ちゃんでも言えると思います。

具合が悪くなってからだと、体に負担がかかっている状態で病院に連れてこられて余計にストレスがかかってしまったり、治すのが大変だったり、、投薬する飼い主さんも大変になってしまいます。

是非、病気になってから動物病院を利用する。ではなく、病気にならない体づくりのために利用していただけたらなと思っています。

サプリメントというと、薬のように短時間で劇的な効果があるわけではないので、実感としてイマイチかもしれませんが、続けていくと、“やらないより確かにいい”と思えるものがほとんどだと思います。

色々な会社さんが色々なサプリメントを作っていますので、どれがいいのかわからない時はお気軽に院長や看護師スタッフに聞いていただければと思います。

スタッフも、自分の飼っている犬や猫で使ってみた感想だったり、院長でしたら他の患者さんで効果があった、無いなどもお話しできると思います。

※ちなみに、サプリメントではありませんが、最近受付に置いてある“アレルバックス”というものをみなさん買われていきます。

これにはダニ由来のアレル物質に対する抗体が含まれていて、ハウスダストに含まれるダニ由来物質をブロックする効果があると言われています。

猛暑の影響でダニが増え、そのフンや死骸が秋にピークになったため、ダニアレルギーで来院する患者さんが多くいました。

アレルギーはただ痒いという問題だけでなく、酷くなると気道を圧迫して呼吸が困難になる場合もあります。

是非腸内の免疫を高める&アレル物質を増やさないという、内部外部両面から健康維持に努めていただければと思います。

長くなったわりに、説明がうまく出来ていないような気もしますが、何かご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください(*⁰▿⁰*)

歯磨き通院

歯磨き指導で、スケーリング後、定期的に通院しているトイプードルさんです(^^)

歯石がかなりついてしまうと、それを綺麗に除去するためには全身麻酔をしてスケーリングするしかありません。

麻酔無しで取ろうとすると、歯周ポケットの中の歯石や汚れまでは除去できないのです。

歯の表面にある細菌よりも、この歯周ポケットの奥深くにいる歯周病菌が体にとって良くないのです。

しかし、スケーリングをして一度綺麗になった歯も、そのまま放置するとまた歯石がついてしまいます。

いくら血液検査をして、内臓に異常がないことを十分確認して、最新の注意を払って行うにしても、極力麻酔をかける頻度は少ない方が体への負担も少ないのは当然のこと。

なるべくそのような処置(麻酔下処置)をしなくて良いように、家庭でできることは、毎日の“歯磨き”。(毎日が難しいときは2,3日に一度でも!)

ただ、お家だと甘えて嫌がって歯磨きをさせてくれない子も多いので、そのような時は病院に連れてきていただければこちらで行うことができます。

ワンちゃん猫ちゃんの歯磨きは、美容目的ではないので歯の表面よりも、歯間や歯周ポケットから汚れをかき出すように行う必要があります。

ワンちゃんも大変ですが、飼い主さんの努力も大切なことです。

写真のトイプードルさんは、お散歩の時に出会ったワンちゃん友達に『白い歯で羨ましい!』と褒められたそうです。

ワンちゃんと飼い主さん、両方の努力の賜物です(*’▽’*)

ウサギさんの歯切り&爪切り

今日はウサギさんも来院いたしました(^^)

伸びすぎた前歯の歯切りと、爪切り、毛玉カットです(o^^o)

抱っこされながら処置を受けました。

少しブルブル震えていましたが、とてもお利口さんにしてくれました。

毛が長くて、とってもフワフワな毛質の可愛いウサギさん。抱っこすると離れがたくなってしまいそうですね╰(*´︶`*)╯♡

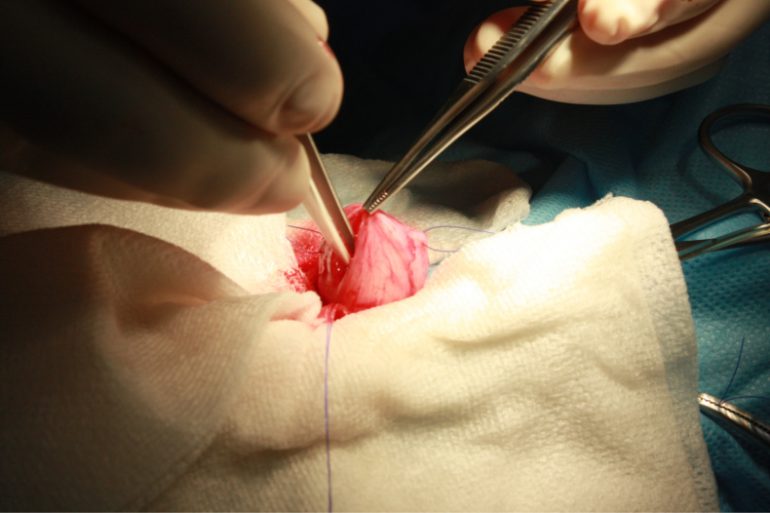

膀胱結石&去勢手術&歯石除去

9/23(日)は膀胱結石と去勢手術、歯石除去と盛りだくさんのオペがありました。

※以下、オペ中の写真がありますので、苦手な方はご注意ください。

まずはじめに歯石の状況から。

歯を覆い尽くすほどの歯石がついていました。

歯周ポケットもかなり深く、歯石でようやく繋がっているほどでした。

たくさんの細菌の中にスピロヘータという長く鞭状の細菌や、トリコモナスという寄生原虫も見られました。

膀胱結石の方はというと…

こんなに大きな石が!

これから冬になると、お水を飲む機会が減ったり、お散歩に行く時間も少なくなったりするため、結石もできやすくなります。

気が向いたらすぐ飲めるよう、お水の器は活動する場所に複数、あまりお水を飲みたがらない子は、ささみの茹で汁を少し入れて美味しい匂い付けをするなど工夫をすると良いと思います。

お水はミネラルウォーターではなく、水道水を!(ミネラルが多いものは結石ができやすくなりますし、水道水のように塩素消毒していないので細菌も繁殖しやすくなります。)

痒いは辛い

皮膚病で、他の病院さんで3年くらい治療しているという子が来院しました。

身体が痒くて夜も寝られないほど、常に掻いているとのことで、皮膚も象の皮のように分厚くなっていました。

痒みで掻いていて、だんだん皮膚が分厚くなっていくのは、悲しいことに、痒みを感じさせないようにとする身体の防御反応です。

同居の子も、ここまでひどくありませんが、皮膚の痒みがあるとのことで診察をしました。

皮膚炎治療では、薬用シャンプーを使うことが多いのですが、シャンプーしたあとは皮膚の脂が失われてしまうので、シャンプー後の保湿はとても大切になります。

皮膚の脂は多すぎると脂漏症という状態で、ダニの餌になるため良くないのですが、皮膚のバリアとして体を守ってくれるものでもあるので、少なくなりすぎるのもまた良くありません。

まずは皮膚の古く悪い状態の脂をスッキリ落とし、保湿剤でバリアを作り、痒みをコントロールしながら皮膚を正常な状態へ戻していこうということになりました。

痒みが無くなって、早くグッスリ眠れる夜をむかえられますように。

マルチーズは歯が汚れやすい

9/21(金)はまたまたスケーリング。

なんだか歯の話が多くない?と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、口腔内の状態は全身に影響するので、歯を綺麗に保つことはとても大切なことなんですよ!

『見た目、まだまだ大丈夫じゃない?』と感じる方もいるかもしれませんが、病気になる前に、酷くなる前に。。がベスト!

動物病院は病気になる前の段階から、是非“予防”のために使ってくださいp(^_^)q

終わった後はピカピカ*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)’・*:.。. .。.:*・゜゚・*

あとはこの綺麗な状態をいかに維持していくかです。

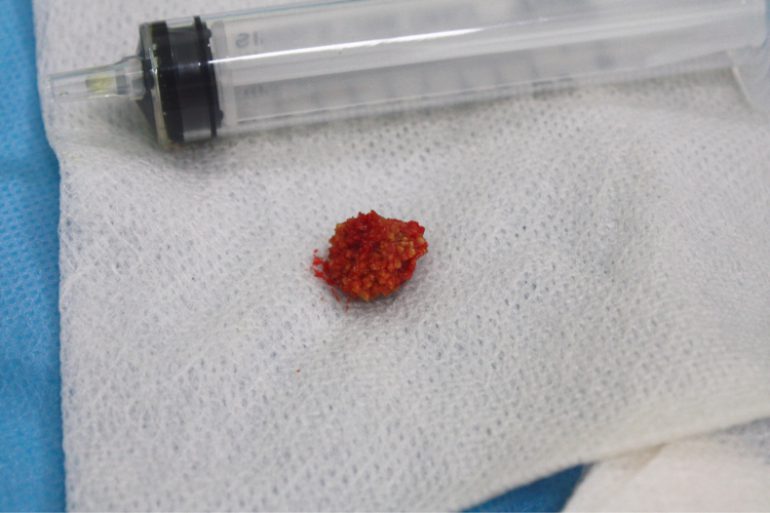

スケーリングがほぼ抜歯に

本日のスケーリング(歯石除去)の子です。

一番歯石が付きやすいのは裂肉歯と言われる、上顎の第4前臼歯なのですが、この子は全体的に歯石が付いており、歯肉炎もひどく、切歯(前歯)も、歯石でなんとか繋がっている。というような状態でした。

このため、ほぼ歯を抜くことに…

歯がないと食べ物を食べられないのでは?とご質問を受けることもありますが、残したままにすると、その周りの深い歯周ポケットにまた食べカスが入り込み、嫌気性菌が増殖してしまうので、スケーリング後もすぐまた口内環境が悪くなってしまいます。

抜歯後、しっかり穴を塞ぐため、抗菌軟膏を入れた後縫合します。

ポメラニアンさんをはじめ、チワワ、ダックス、パピヨン、トイプードルなどの小型犬は歯石が付きやすい犬種です。

乳歯が残ったままになっている場合も歯石が付きやすくなってしまいます。

歯石は2,3日で形成されてしまうので、毎日の歯磨きが大切ですが、小さい頃から口元を触られるのに慣れていないとなかなか難しくなります。

なんでもない普段から、口元をさわる機会を増やしてあげることをお勧めします。

このような訓練をしておくことで、歯磨きだけでなく、投薬や、動物病院での処置のときも楽になります。

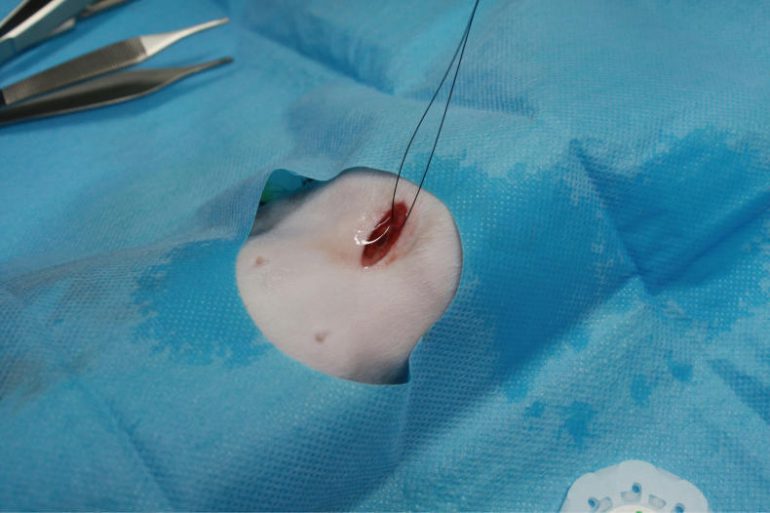

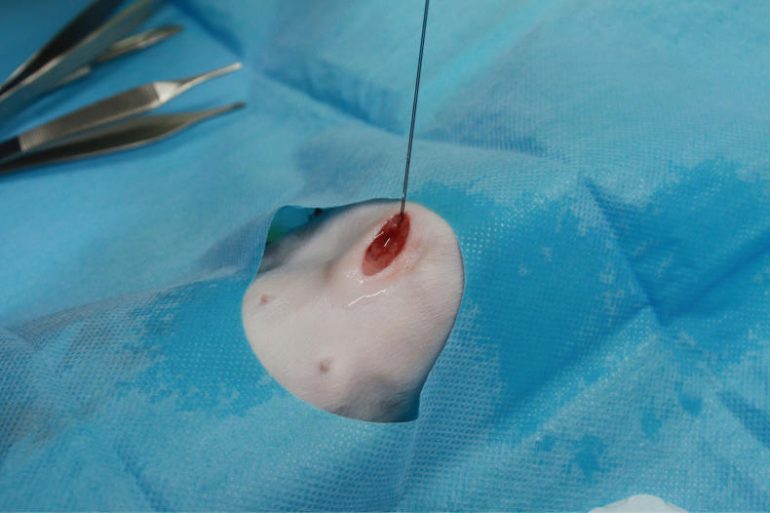

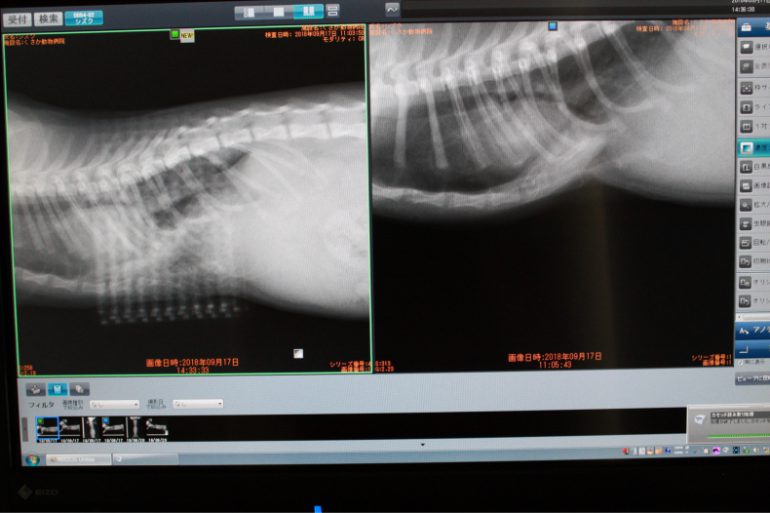

子猫 漏斗胸

※今回の記事にはオペ中の写真も載っているため、苦手な方はご注意下さい。

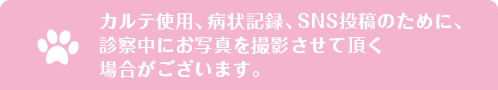

9/17は子猫さんの漏斗胸のオペがありました。

漏斗胸とはその名の通り、胸の前面が漏斗状に凹んでいる状態のお胸のことをいいます。

肋骨と胸骨が前胸部で結合する骨はやわらかい軟骨になっているため変形しやすくなっています。

前胸部が漏斗状になっていると胸部に位置する心臓や肺に影響が出て、不整脈や呼吸器感染症などにかかりやすくなってしまいます。

今回オペの子は生後4ヶ月ほど。

漏斗胸は骨がまだ柔らかいうちに手術した方が整復しやすくなるため、できるだけ早い日程で行いました。

オペ前には心電図検査も行い、もちろん血液検査で麻酔をかけても大丈夫か確認をしてから処置を開始します。

このように糸をかけて牽引します。

2枚目の写真と比べると、凹みが解消されているのがわかりますでしょうか?

そしてギプスに固定します。

オペ前とオペ後の写真です。

この子は麻酔の覚めも順調でしたので、入院はせず、日帰りとなりました。